1960, les premières pièces en Nouveau Franc par Bruno Collin

En mai 1958, le général de Gaulle, de retour, a pour mission de redresser la France et de restaurer la stabilité de sa monnaie. Il hérite d’une situation difficile : crise de Suez, mauvaises récoltes, intensification du conflit algérien… Il a Antoine Pinay pour Ministre des Finances qui a, en la matière, la confiance des Français. Une commission, présidée par Jacques Rueff, publie un rapport accablant : inflation « le mal des finances Françaises », et impasse budgétaire, source de cette inflation. En contrepartie, il détermine les conditions du redressement : des impôts nouveaux, pas d’emprunt et une dévaluation. L’ordonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958 institue une nouvelle unité monétaire française, égale à 100 francs : le Nouveau Franc. D’un trait de plume, il s’agit juste de supprimer deux 00.

UNE ÉVOLUTION PROGRAMMÉE

Le 17 juin 1952, Antoine Pinay lance un grand emprunt indexé sur l’or et exonéré de droits de succession et d’impôts sur le revenu qui rapporte 300 milliards d’argent frais. En fait, la création d’une monnaie à la fois nouvelle tout en manifestant le souci de renouer avec la stabilité ancienne du franc apparaît comme l’une des composantes d’une politique de stabilisation à l’œuvre dans les faits depuis l’été 1957. Cette mesure consacrait, en fait comme en droit, une dévaluation de 14,93 %. Le Gouvernement était chargé de prendre les mesures nécessaires pour préparer et assurer l’application de cette ordonnance, laquelle comportait, notamment, le renouvellement du système des monnaies métalliques. Par une lettre du 15 décembre 1958, Jacques Rueff fait savoir à Antoine Pinay, alors Ministre des Finances et des affaires économiques, que le « Comité considère que l’établissement d’un franc lourd par suppression de deux zéros dans les prix… donnerait à l’opinion le sentiment que l’équilibre monétaire est durablement établi sur sa nouvelle base ».

Conformément à la déclaration faite au FMI le 29 décembre 1958, le nouveau régime monétaire est basé sur l’étalon or avec une contrevaleur de ce nouveau Franc, correspondant au chiffre rond de 2 mg d’or à 900 millièmes (symboliquement souhaité par Charles de Gaulle) soit 1,8 mg d’or fin. Ce que le Général décrit ainsi dans ses Mémoires : « il s’agit qu’à partir de là notre monnaie ait désormais une valeur immuable, non point seulement proclamée en France… mais aussi reconnue à l’étranger ». De plus, l’ordonnance du 27 décembre 1958 spécifiait, dans son article 2 : « A dater de la publication de la présente ordonnance, les cotations des monnaies étrangères seront exprimées en centaines de francs ». La machine est en marche !

NAISSANCE DES NOUVELLES PIÈCES

En fait, la France fait, en 1959, ce qu’elle n’avait su réaliser en 1945-1948, à la différence de ses voisins (Allemagne, Belgique…). C’est en exécution de ces dispositions qu’un décret n°59-1313 du 18 novembre 1959 a fixé au 1er janvier 1960 la date de création de la nouvelle unité, tandis qu’un décret n°59-1450 du 22 décembre suivant, portant désignation de cette nouvelle unité par les termes de « nouveau franc » (alors que les noms de « franc lourd » ou même de « gallia » avaient été évoqués), détermina un nouveau système de monnaies métalliques à frapper par ce qui est, à cette époque, l’Administration des Monnaies et Médailles ; il était alors prévu que ce système comporterait des coupures de 1,2, 5, 10, 20 et 50 centimes, 1, 2 et 5 francs. Le décret du 22 décembre 1959 fixait le pouvoir libératoire et le plafond d’émission de ces pièces, précisant que la valeur nominale des pièces de 1, 2 et 5 nouveaux francs serait exprimée simplement en francs, et maintenait le cours légal des coupures en circulation au 1er janvier 1960. Ce ne sera que par décret n°62-1320 du 9 novembre 1962, que la nouvelle unité monétaire perd son attribut de « nouveau » pour redevenir tout simplement « franc », avec la seule lettre F pour symbole. En revanche, l’ancienne unité devient, elle, « ancien franc ».

MODERNITÉ ET TRADITION

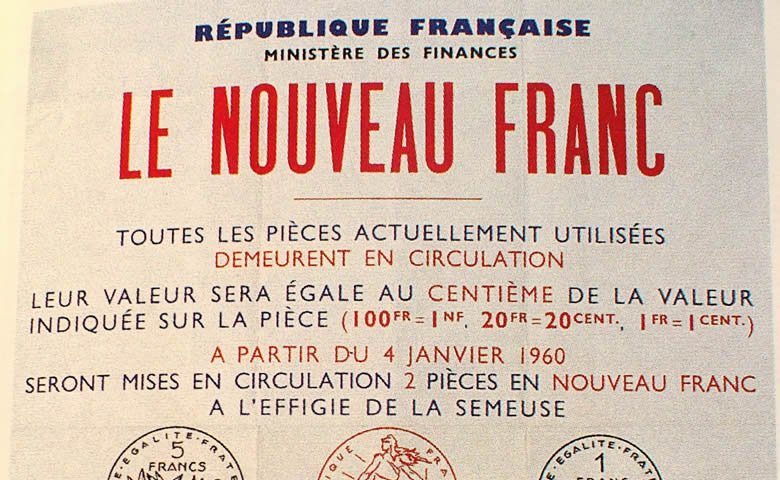

Dans ce type d’opération, le choix essentiel est celui de la rapidité de l’échange, soit graduel, soit rapide, de type thérapie de choc. C’est ce dernier qui est choisi pour envoyer un message fort et limiter la double circulation. L’Etat donne lui-même l’exemple en adoptant, pour 1960, un budget libellé en Nouveaux Francs.

Ce système, moderne par la réduction du format des pièces les plus courantes, l’était aussi par l’utilisation, pour la première fois dans le monnayage français, pour les pièces de 1, 2 et 5 centimes, de l’acier inoxydable, métal à la fois plus dense, plus stable mais aussi plus onéreux que l’aluminium, anciennement employé. Il prévoyait, d’autre part, deux pièces d’argent de 2 et 5 francs au titre de 835 millièmes, alliage d’argent qui n’avait pas été employé depuis 1939. La pièce de 2 francs en argent ne sera pas frappée.

Les types monétaires allieront modernité et tradition. Un modèle dû à l’atelier de gravure de la Monnaie est retenu pour les coupures de 1, 2 et 5 centimes. Pour le droit des pièces de 1, 2 et 5 francs, la célèbre gravure de la Semeuse, créée en 1897 par Oscar Roty pour la IIIe République, symbole de la stabilité monétaire de l’époque révolue en 1914, fut reprise. C’est le poinçon de la pièce de 1 franc 1920 et celui de l’essai de la 5 francs 1898 (qui ne fut jamais suivi de fabrication courante) qui sont utilisés pour réaliser les premiers essais. Le type des 10, 20 et 50 centimes sera fixé ultérieurement, à la suite d’un concours auquel participeront vingt-neuf artistes.

Antoine PINAY (1891 – 1994)

Maire de Saint-Chamond et député de la Loire il est même candidat à la Présidence de la République de 1952 au titre du Centre National des Indépendants et Paysans. Lorsqu’il est Président du Conseil, du 8 mars au 23 décembre 1952, il a lancé un emprunt basé sur l’or. Charles de Gaulle le choisit pour Ministre des Finances en juin 1958. Le 16 avril 1959, il procède lui-même, en l’Hôtel des Monnaies, à la frappe de la première pièce de 1 franc du nouveau système. Il quittera le gouvernement en janvier 1960, suite à un désaccord avec sa politique étrangère, et abandonnera toute activité politique nationale. Son personnage était caractérisé par le petit chapeau dont il ne se séparait jamais.

Jacques Rueff (1896 – 1978)

Polytechnicien, économiste de formation et inspecteur des finances, il occupe de nombreux postes aux côtés de Raymond Poincaré, à la Société des Nations ou à la Banque de France. De Gaulle le nomme à la tête du comité chargé de réformer les finances publiques. Seize experts et hauts-fonctionnaires y participent dont Louis Armand, Michel Albert, Jean Maheu… Notez que, récemment, le rapport de la « Commission Attali » reprenait diverses mesures préconisées en 1958 par Rueff. Ce comité rendra donc, entre autres, son rapport sur la réforme monétaire qui débouchera sur le Nouveau Franc. En 1996, à l’occasion du centenaire de sa naissance, la Monnaie de Paris, une pièce de 1 franc commémorative courante est frappée à son effigie (3 millions d’exemplaires). Elle est lancée par le Ministre des Finances, Jean Arthuis, le 7 novembre 1996.

LA FABRICATION

Durant les années 1957/1959 s’est poursuivie la fabrication des coupures de l’ancien système métallique, fabrication correspondant aux besoins croissants de la circulation. Mais, dès 1959, et en attendant la publication des textes instituant le nouveau système, furent commencés les essais de frappe des pièces de 1 franc en nickel pur et de 5 francs en argent à la « Semeuse ». Ainsi, la production industrielle au millésime 1960, peut être entreprise dès la fin 1959 et donc, l’émission des valeurs les plus représentatives de la nouvelle unité monétaire fut, par conséquent, assurée à sa date de création, le 1er janvier 1960. Du coup, le nombre des ouvriers de la Monnaie, qui avait décru de 1957 à 1959 pour passer de 689 à 666, remonte à 743 pour faire face à cette nouvelle production. De même, le nombre de fonctionnaires passe de 85 à 119.

En 1959 subsistent deux types de fabrications

LES FRAPPES DE L’ANCIEN SYSTÈME

- 1 franc aluminium « Morlon » 1959″ (créée par décret du 20 décembre 1941 et 3 février 1943) : 7.364.000 exemplaires à Paris et 34.621.000 exemplaires à Beaumont-le-Roger

- 2 francs aluminium « Morlon » 1959 (créée par le décret du 3 février 1943) : 17.774.500 exemplaires à Paris

- 10 francs bronze-alu « Guiraud » 1958 (créée par la loi de finances du 27 mai 1950) : 27.213.000 exemplaires à Paris

- 100 francs cupro-nickel « Cochet » 1958 (créée par la loi de finances du 27 mai 1950, arrêté du 14 octobre 1953) : 2.646.500 exemplaires à Beaumont-le-Roger, 5.902.500 à Paris (dont 2.646.500 avec une chouette).

LES FRAPPES DU NOUVEAU SYSTÈME

- 1 franc « Semeuse » (frappée en 1959 au millésime 1960) : 48.815.000 exemplaires à Paris et 13.505.000 à Beaumont-le-Roger

• 5 francs « Semeuse » (frappée en 1959 mais au millésime 1960) : 17.108.000 exemplaires à Paris

LES ESSAIS

Il existe deux types de pièces de ce type. Les essais de fabrication ne comportent pas la mention « Essai » car il ne s’agit que d’études techniques permettant de régler les machines. Les pièces portant la mention « essai » étaient, elles, émises en grande quantité car très largement distribuées à titre « publicitaire ». Ainsi sénateurs et députés en recevaient systématiquement un exemplaire accompagné d’un petit carton précisant les caractéristiques de la pièce, de même que les hauts responsables de l’administration…

|

Tirages |

Sans le mot « essai » |

Avec le mot « essai » |

|

5 francs |

48 |

4.000 |

|

2 francs |

4 en or, 100 en argent |

|

|

1 franc |

|

4.000 |

LES MONNAIES DE COLLECTION

Des piéforts des nouvelles pièces de 5 francs et 1 franc sont émis au millésime 1960 :

|

|

Diamètre |

Or |

Argent |

Métal commun |

|||

|

Poids |

Nombre |

Poids |

Nombre |

Poids |

Nombre |

||

|

1 F |

24 mm |

23,5 |

20 |

13,7 |

50 |

12 |

500 |

|

5 F |

29 mm |

41 |

50 |

24 |

500 |

Non |

|

ET LES BILLETS ?

A cette date, quatre types de billets circulent :

- le 500 francs « Victor Hugo », mis en circulation en 1954

• le 1000 francs « Richelieu », mis en circulation en 1954

- le 5000 francs « Henri IV », mis en circulation en 1958

• le 10.000 francs « Bonaparte » mis en circulation en 1956

En exécution de l’ordonnance du 27 décembre 1958, ces coupures vont, dans un premier temps, être surchargées de leur contre-valeur en nouveaux francs dès le second semestre 1959. Et un arrêté de décembre 1959, exige des commerçants, pour une période de 3 mois, d’utiliser un système de double affichage des prix de détail. Puis le type restera le même mais avec la nouvelle valeur.

UN VRAI SUCCÈS ?

C’est la première fois depuis le très médiatique Franc Poincaré de 1928, que l’on organise une opération aussi compliquée. Le gouvernement annonce fièrement qu’elle a réussi au-delà de toute espérance et qu’elle va permettre de fixer la valeur de la monnaie française pour dix ans. Il réussit à asseoir sa parité sur le marché des changes ; les réserves d’or et de devises de la Banque de France se reconstituent ; la balance du commerce extérieur redevient même excédentaire. Néanmoins, si en affichage, cette division par 100 allège les dettes et les prix, elle va rester pendant de nombreuses années un casse-tête quotidien pour les consommateurs qui continuent à compter en anciens francs.

La presse allemande s’en amuse beaucoup : « La réforme monétaire française était pourtant une des plus simples et des plus réalisables qui n’ait jamais été introduite en Europe. L’administration a réussi ce tour de force de faire d’une opération extrêmement simple une source de confusion et de créer une situation complexe à laquelle le Français moyen ne comprend rien ». Ce qui est confirmé par un sondage réalisé en décembre 1959 par La vie Française : 22 % des personnes interrogées (32 % des ruraux) pensent qu’elles seront plus pauvres après la conversion et 51 % que les prix vont monter.

En revanche, cette réforme n’étant pas assortie d’un échange rapide et obligatoire des anciennes coupures (comme en 1945), elle n’est pas mal accueillie. D’après les rapports de l’Inspection des Finances, le souhait général était de voir accélérer la mise en circulation de la nouvelle monnaie. Mais ce qui était rapidement réalisable pour les billets, était matériellement impossible pour les pièces, la frappe de 5 milliards d’exemplaires exigeant un délai estimé à environ 4 ans. Du côté des anciennes colonies, le franc cessera peu à peu d’être la référence unique et la notion de CFA ne désignera plus les Colonies Françaises d’Afrique mais la Communauté Financière Africaine.

UN EXEMPLE POUR L’EURO

Le contexte dans lequel a été prise la décision de créer le Nouveau Franc et son application ont été scrutés par les historiens et les experts au moment du passage à l’Euro. Un colloque fut même réuni à Bercy par le Comité pour l’Histoire Economique et Financière sur le thème : « Le passage au Nouveau franc : exemple ou contre-exemple pour l’Euro ? ». Mais, comme le soulignait Jean-Noël Jeanneney, qui présidait ce colloque, « L’Histoire est un réservoir magnifique de précédents auxquels il est toujours utile et fécond de se référer : à la seule condition, bien sûr, de ne pas croire à je ne sais quelle répétition automatique qui lierait les mains des citoyens et des acteurs ». On peut néanmoins y voir trois grandes différences. D’une part, il ne s’agissait plus d’enlever deux 0 des chiffres mais d’adopter un taux de change compliqué (1 euro = 6,55957 francs) ; d’autre part, sur les moyens consacrés à la communication, quasi inexistants en 1959 et énormes, dès 1996, pour l’Euro ; et, enfin, sur la rapidité du changement de monnaie pour l’Euro, alors que, pour le Nouveau Franc, il fallut plusieurs années pour que l’ensemble des billets et des pièces nouvelles soit fabriqué. Les aspects techniques de la conversion monétaire ont pu paraître, en fait, très secondaires par rapport à la portée économique, politique et symbolique de cette opération.

Et les Départements d’Outre-mer ?

L’ordonnance n°58-74 du 7 janvier 1958, portant réforme du régime de l’émission dans les Départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, crée un établissement public national dénommé « Institut d’émission des Départements d’Outre-Mer » (IEOM), chargé de l’émission des billets et de la mise en circulation des monnaies métalliques. Le décret n°62-1093 du 14 septembre 1962, pris en application de la loi de 1959, introduit la nouvelle unité monétaire dans les Départements d’Outre-Mer (à l’exception de la Réunion) qui est mise en circulation au 1er juin 1963. Ce renouvellement touchera peu à peu la côte française des Somalis (17 juillet 1959), l’archipel des Comores (31 juillet 1962) , la Polynésie (qui remplace l’Etablissement français de l’Océanie – 16 avril 1965), la Nouvelle Calédonie et les Nouvelles-Hébrides (25 août 1966), Saint Pierre et Miquelon (23 février 1965).