Monnaies Royales

© par Gildas Salaün, responsable du Médaillier au Musée Dobrée à Nantes

pour Monnaie Magazine

Le Salut d’or d’Henry VI,Roi de France et d’Angleterre

Déjà Roi d’Angleterre, Henry VI (1422-1453) n’a que dix mois lorsqu’il est également proclamé Roi de France sous la régence de son oncle le Duc de Bedford. Son règne est marqué par la chevauchée de Jeanne d’Arc et les défaites anglaises successives qui mènent à la fin de la Guerre de Cent Ans. Son monnayage est largement empreint de ce contexte si particulier.

Parmi les plus belles monnaies

Le Salut d’or d’Henry VI est assurément l’une des plus belles monnaies gothiques. Quand on la contemple, on ne peut que rendre hommage à l’exceptionnelle maîtrise des graveurs. Chaque pièce est comme une petite enluminure extraite d’un manuscrit médiéval. D’ailleurs, il est établi que la réalisation de l’avers, face majeure la plus importante politiquement et à la graphie la plus élaborée, était confiée à des artistes de premier ordre. L’exécution du revers, dont la composition relevait essentiellement d’un travail de mise en page de poinçons, était quant à elle assurée par de modestes suiveurs ou apprentis (1).

(1) Gildas Salaün et Daniel Cariou, « Un exemple de mise en page d’une monnaie d’or au XVème siècle : le cas du salut d’or », Bulletin de la Société Française de Numismatique, février 2004.

Les Saluts d’Henry VI tirent leur nom de la scène représentée à l’avers : l’Annociation faite à la Vierge. Ils se décrivent ainsi :

Avers/ HENRICVS DEI GRA’ FRACORV’ Z AGLIE REX (Henri, par la grâce de Dieu, Roi des Francs et des Anglais) ; l’archange Gabriel saluant la Vierge, les personnages sont vus à mi-corps et placés derrière les écus accotés de France et de France-Angleterre. Gabriel tend un parchemin portant l’inscription AVE (descendant) ; au-dessus les rayons de la lumière divine.

Revers/ XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT (le Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande) ; croix latine accostée d’un lis et d’un léopard, sous laquelle se trouve un h onciale, le tout dans un décalobe fleurdelisé.

Lors de la première émission, ordonnée le 6 février 1423, leur cours était de 25 sous tournois. Cependant, pour faire face aux nombreuses manipulations monétaires de son adversaire Charles VII (1422-1461), Henry VI dû ramené le cours du Salut à 22 sous 6 deniers, soit 22 sous et demi, à peine huit mois plus tard. Le Salut d’or fut ensuite une monnaie totalement stable durant près d’un quart de siècle, dont la production était soignée et contrôlée. La qualité de cette pièce explique pourquoi elle fut si appréciée de ses contemporains et produite dans de telles quantités. Des quantités très impressionnantes : les archives nous apprennent par exemple qu’à Rouen 355 600 Saluts d’or furent frappés durant la maîtrise d’Étienne Marcel, entre le 18 mars 1433 et la fin du mois d’octobre 1444 !

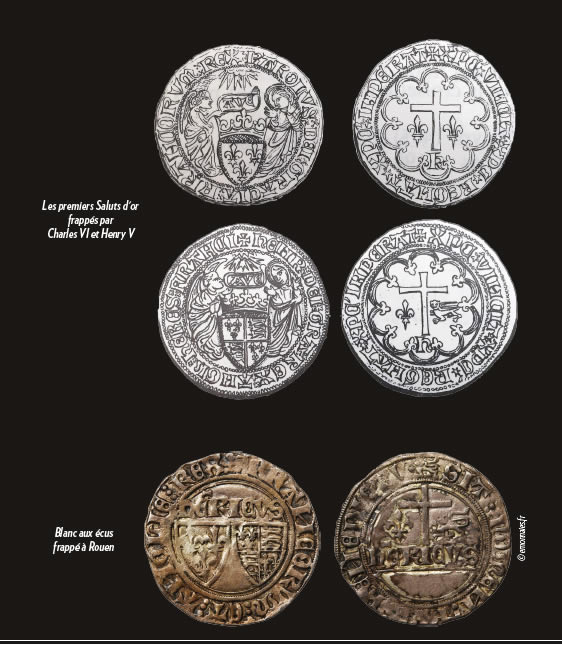

Les premiers Saluts

La quasi totalité des Saluts d’or connus aujourd’hui datent de la seconde émission d’Henry VI ordonnée le 6 septembre 1423. Pourtant, il n’est pas l’initiateur de cette monnaie.

Les premiers Saluts ont été émis par le Roi de France Charles VI (1380-1422) à compter du 11 août 1421. La composition, oeuvre du graveur Guyot de Hanin, diffère quelque peu. Tout d’abord, il n’y a qu’un seul écu, celui de France bien entendu. Du coup, la Vierge et l’archange Gabriel apparaissent en pied de part et d’autre de l’écu. Au revers, la croix est cantonnée de deux lis uniquement et dessous se trouve un K, initiale latine de KAROLUS2 (Charles).

Dès le 30 novembre suivant, Henry V (1415-1422) s’approprie ce nouveau type monétaire et l’adapte à son avantage… Bien entendu, l’écu de France est remplacé par celui de France-Angleterre. Dans la légende Henry V se déclare Roi d’Angleterre, mais aussi héritier de France. Par cette petite modification de sa titulature, il rappelle à tous que le Roi de France lui-même, Charles VI, l’avait désigné comme son héritier légitime par le traité de Troyes signé le 21 mai 1420. C’est sur la foi de ce traité qu’Henry VI put ensuite se proclamer Roi de France et d’Angleterre !

Une portée politique majeure

Une fois encore, on voit combien les monnaies étaient employées comme des supports de propagande au Moyen Age3.

Même si les légendes n’étaient compréhensibles que des rares lettrés, celles-ci étaient très importantes car, que l’on sache lire ou non, au Moyen-Âge on considère, d’après l’enseignement de Saint Jean apôtre, que « toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour […] instruire dans la justice » (extrait de l’épître à Timothée). Aussi, s’il est écrit qu’Henry est Roi de France et d’Angleterre, c’est qu’il est vraiment Roi de France et d’Angleterre…

D’autant que, comme pour l’éducation des fidèles dans les églises et les cathédrales, un dessin vient illustrer ce texte.

Que nous montre ce dessin ? L’avers tout d’abord. Dans la tradition chrétienne, l’archange Gabriel est le porteur de la parole de Dieu et l’Annonciation représente la transmission du message divin à la Vierge. Au revers, le Salut porte un lis et un léopard, représentant respectivement la France et l’Angleterre. Ils sont placés de part et d’autre d’une croix latine. Ainsi, cette composition n’a d’autre but que de faire graphiquement comprendre que Gabriel délivre le message de Dieu à la Vierge et que sa volonté est d’unir la France et l’Angleterre sous la croix ! Ce message est le même au revers des monnaies d’argent, comme les blancs aux écus par exemple. Mieux, en 1427 une nouvelle monnaie d’or est créée par Henry VI : l’Angelot d’or. Le revers est sensiblement le même que celui des Saluts, mais à l’avers l’archange Gabriel unis sous ses ailes l’écu de France et l’écu d’Angleterre qu’il tient fermement dans chaque main.

En fait, toutes les monnaies d’Henry VI n’ont qu’un seul but : légitimer ses prétentions sur le trône de France et affirmer qu’il exécute la volonté de Dieu… Côté français, la légende développée autour de la chevauchée de Jeanne d’Arc poursuivait le même but… N’oublions pas qu’au Moyen Age toute justification ne peut venir que de Dieu. C’est pour cela que les Rois de France et d’Angleterre cherchaient à affirmer que Dieu était avec eux. Ceci était d’une importance stratégique capitale afin de motiver les soldats autant que les populations.

Ainsi, l’habile recomposition du Salut par les partisans d’Henry VI donne une importance politique majeure à cette monnaie. C’est aussi pour cela, pour en assurer une large diffusion, qu’elle a été produite à un si grand nombre d’exemplaires.

Une monnaie anglo-française

Bien que réalisés sur le continent et inspirés d’une monnaie française, les Saluts d’Henry VI sont réalisés « à l’anglaise ». En effet, conformément à l’organisation monétaire anglaise traditionnelle, les Saluts d’or portent tous, bien visible en début de légende à l’avers comme au revers, un différent d’atelier permettant d’identifier simplement l’origine géographique de la pièce concernée. Ces pièces sont ainsi à considérer comme des monnaies anglo-françaises. Treize ateliers continentaux ont frappé des monnaies au nom d’Henry VI, mais d’après Ducan Élias4 on ne connaît de Saluts que pour Amiens, Auxerre, Châlons, Dijon, Le Mans, Paris, Rouen, Saint-Lô, Saint-Quentin et Troyes.

L’identification de ces marques est très importante pour les collectionneurs car si les spécimens frappés à Paris, Rouen et Saint-Lô sont courants, ceux retrouvés pour les autres ateliers sont beaucoup plus rares…

Il est important de rappeler que si le règne d’Henry VI se prolonge en Angleterre jusqu’en 1453, celui-ci est bouté hors de France dès 1449. En outre, il ne contrôlait pas directement tous les ateliers. En effet, ceux d’Amiens, d’Arras, d’Auxerre, de Dijon, de Mâcon, de Nevers et de Saint-Quentin étaient en réalité aux mains de son allié, le Duc de Bourgogne Philippe le Bon (1419-1467). Aussi, lorsque celui-ci se réconcilie avec le Roi de France Charles VII après le traité d’Arras signé le 11 septembre 1435, tous ses ateliers cessent immédiatement de battre monnaies au nom d’Henry VI ! Par la suite, les cités sont reprises une à une et avec elles leurs ateliers monétaires : Le Mans en 1448, puis en 1449 Saint-Lô et enfin Rouen qui demeure le dernier à frapper monnaie pour Henry VI jusqu’au 29 octobre de cette année.

(2) En 1433, Charles VII reprend ce modèle à l’identique, mais dans ses ateliers de Tournai et Beauvais uniquement.

3 Gildas Salaün, « Les monnaies gothiques, l’or et l’art au service du Roi », Histoire et images médiévales, n° 36, février-mars 2011.

4 E. R. Ducan Élias, The anglo-gallic coins, Paris – Londres, 1984.