En 2020, dans sa série consacrée aux « Grandes dates de l’histoire de l’humanité », la Monnaie de Paris a ouvert une déclinaison spécifique dédiée à la guerre d’indépendance des Etats-Unis à laquelle la France a été très associée et qui, encore aujourd’hui, reste la source d’une relation très forte qui unit nos deux pays. En plus de deux siècles cet événement n’a pas échappé à la numismatique.

Une querelle fiscale qui s’envenime

En Amérique du nord, depuis de nombreuses années la France et la Grande-Bretagne se regardent « en chiens de faïence », chacun tentant d’augmenter ses possessions au détriment de l’autre. Les Britanniques sont essentiellement implantés à l’est, dans les 13 colonies, alors que les Français contrôlent un très vaste territoire allant du Canada au Golfe du Mexique. A l’occasion d’une guerre essentiellement européenne au début, dite « Guerre de sept ans » (1756-1763), les Britanniques attaquent les positions françaises pour essayer de s’emparer essentiellement de la vallée de l’Ohio et du Canada. La France finit par y être défaite, mais la Grande-Bretagne se retrouve financièrement exsangue. C’est pourquoi le Roi George III décide d’augmenter de manière importante les différentes taxes perçues sur les 13 colonies. Celle sur le thé, particulièrement élevée, sera le déclencheur des hostilités.

Le retour, discret, de la France.

Mais que vient faire la France là-dedans ? Le 4 juillet 1776, les représentants de 13 colonies adoptent une déclaration d’indépendance de ce qui est désormais connu sous le nom d’Etats-Unis d’Amérique. Et afin de trouver du soutien, cette jeune république se tourne, presque naturellement, vers le pays qui, au moins à l’échelle américaine, est le « meilleur ennemi » de la Grande-Bretagne, la France. Au début, Louis XVI, qui n’a pas directement connu la Guerre de Sept ans mais en a bien compris les conséquences pour la France, est intéressé par les évènements mais ne souhaite pas entrer directement dans le conflit.

Dans le pays, un mouvement de sympathie pour les « insurgents » se dessine, soutenu par certaines loges maçonniques.

Le jeune capitaine Gilbert de La Fayette en fait partie, comme d’ailleurs Benjamin Franklin, ambassadeur officieux des Etats-Unis en France ; et le 7 décembre 1776, il signe son engagement personnel dans leur armée avec le titre de « major général ». En sous-main, l’entourage de Louis XVI, assez satisfait de pouvoir tailler discrètement des croupières à l’ennemi britannique, lui trouve le financement d’un navire nommé La Victoire, de 30 membres d’équipages et d’une cargaison de 6000 fusils. En avril 1777 il finit par s’embarquer et touche les terres américaines le 13 juin. Le 5 août, il rencontre George Washington qui l’intègre à son état-major.

Le retournement

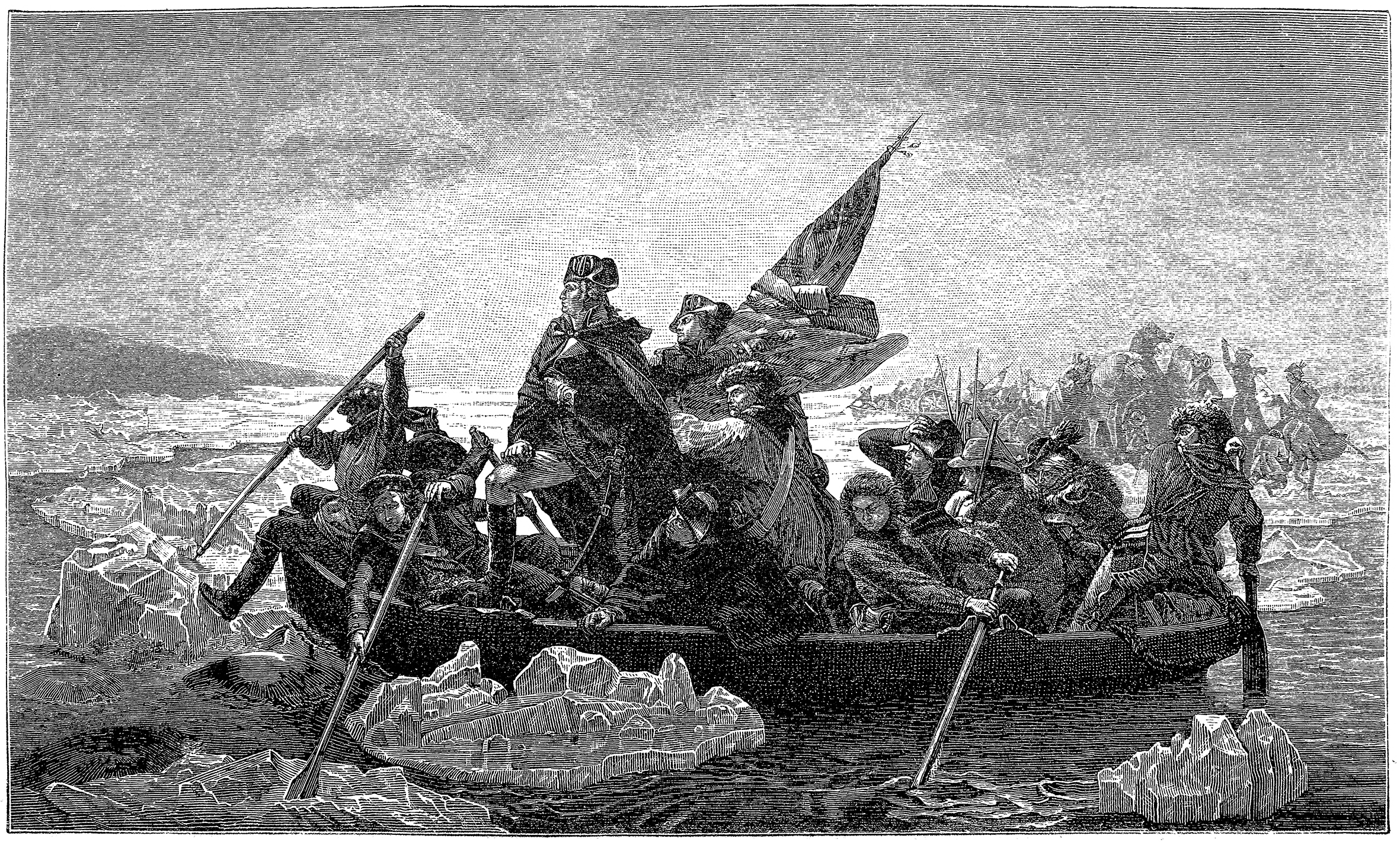

Si les débuts sont plutôt défavorables aux « insurgents », moins nombreux et moins bien équipés, leur victoire à la bataille de Saratoga, le 17 octobre 1777 décide Louis XVI à s’engager officiellement en signant un traité d’alliance avec ce jeune état le 6 février 1778. Une flotte française, sous le commandement de l’Amiral d’Estaing, est envoyée en soutien en 1778, et 6000 soldats, commandés par Jean-Baptiste de Rochambeau, en 1779. La Fayette, qui est revenu en France pour accélérer l’aide militaire, repart de Rochefort en mars 1780 sur la frégate Hermione . Il arrive à Boston le 27 avril 1780. La guerre se poursuit avec plus ou moins de résultats jusqu’à la bataille de Yorktown, le 19 octobre 1781 qui voit, grâce à la flotte française sur mer commandée par de Grasse, et aux forces franco-américaines sur terre, les « insurgents » marquer un point décisif dans le conflit. Cette victoire va marquer la fin des opérations militaires. Place à la diplomatie ! Le 3 septembre 1783 sera signé le « Traité de Paris », entre les représentants des 13 colonies et la Grande-Bretagne, forcée de reconnaître leur indépendance. Elle ne disparaît néanmoins pas des cartes de l’Amérique du Nord puisqu’elle conserve ses possessions canadiennes (excepté St Pierre-et-Miquelon qui restent françaises), au nord des Grands Lacs. La France en profite pour récupérer (très temporairement) 5 comptoirs que les Britanniques lui avaient subtilisés en Indes, mais le gouvernement de Louis XVI va surtout hériter d’une énorme dette du Trésor Royal due aux frais engagés dans cette guerre. Cette dette, et l’incapacité des différents Contrôleurs généraux des Finances à la rembourser, sera une des sources de la Révolution française.

La guerre d’indépendance dans la numismatique

Ce conflit va laisser de nombreuses traces dans la numismatique franco-américaine. La Monnaie de Paris en frappa d’ailleurs un certain nombre, souvent dues à Dupré, reprenant le nom générique de COMITIA AMERICANA. Par exemple, en 1787, une médaille est consacrée au capitaine John Paul Jones et célèbre sa capture, en 1779, de la frégate anglaise HMS Sérapis par son navire dénommé Bonhomme Richard.

En 1781, une autre commémore la victoire des « insurgents » à Cowpens. Benjamin Duvivier gravera également une médaille commémorant la bataille de Boston remportée, en 1776, par George Washington. La « Smithsonian’s National Numismatic Collection » regroupe ainsi 119 spécimens de ces médailles qui furent frappées aussi bien en France que dans le premier atelier monétaire américain de Philadelphie.

Ce souvenir de l’aide française aux « insurgents » américains reviendra à de multiples reprises dans la numismatique. Par exemple, en 1900, la Monnaie américaine va frapper une superbe pièce de 1 dollar en argent intitulée « Lafayette dollar ».

C’est la première pièce commémorative de 1 dollar, gravée par Barber, qui est émise à l’occasion de participation des Etats-Unis à l’exposition universelle de Paris en 1900. Elle montre, à l’avers, les portraits superposés de George Washington et de Lafayette et, au revers, la statue équestre du Français. Au moment de la Première Guerre Mondiale, des médailles patriotiques furent fabriquées, montrant à nouveau les portraits superposés de Washington et Lafayette pour célébrer l’entrée en guerre des Etats-Unis à nos côtés. Mais cette fois-ci, c’est celui de Lafayette qui est au-dessus… En 1987, à l’occasion de la série de pièces de 100 francs en argent destinées à commémorer le bicentenaire de la Révolution française, c’est le profil de Lafayette, repris d’une médaille due à Benjamin Duvivier, qui réapparaît. Un autre portrait, dû cette fois à Dumarest, est réutilisé en 2020 sur une série de la Monnaie de Paris célébrant son arrivée à Boston. La pièce d’une valeur faciale de 25 € est tout particulièrement intéressante car, octogonale, elle reproduit à l’identique un jeton de 1789. Seules modifications : la valeur faciale et RF de part et d’autre du buste, et la date de 2020 (en remplacement de 1789) au revers. Mais aussi la taille : l’original fait 32 mm, la nouvelle version en fait 44.

C’est la première pièce commémorative de 1 dollar, gravée par Barber, qui est émise à l’occasion de participation des Etats-Unis à l’exposition universelle de Paris en 1900. Elle montre, à l’avers, les portraits superposés de George Washington et de Lafayette et, au revers, la statue équestre du Français. Au moment de la Première Guerre Mondiale, des médailles patriotiques furent fabriquées, montrant à nouveau les portraits superposés de Washington et Lafayette pour célébrer l’entrée en guerre des Etats-Unis à nos côtés. Mais cette fois-ci, c’est celui de Lafayette qui est au-dessus… En 1987, à l’occasion de la série de pièces de 100 francs en argent destinées à commémorer le bicentenaire de la Révolution française, c’est le profil de Lafayette, repris d’une médaille due à Benjamin Duvivier, qui réapparaît. Un autre portrait, dû cette fois à Dumarest, est réutilisé en 2020 sur une série de la Monnaie de Paris célébrant son arrivée à Boston. La pièce d’une valeur faciale de 25 € est tout particulièrement intéressante car, octogonale, elle reproduit à l’identique un jeton de 1789. Seules modifications : la valeur faciale et RF de part et d’autre du buste, et la date de 2020 (en remplacement de 1789) au revers. Mais aussi la taille : l’original fait 32 mm, la nouvelle version en fait 44.

Libertas Americana

La médaille Libertas Americana a été créée sous la direction de Benjamin Franklin, alors qu’il résidait en France pendant la Guerre d’Indépendance. Lorsqu’il a reçu le compte rendu détaillé de la victoire de Yorktown, il a proposé la création d’ une médaille, dont il a confié la réalisation au peintre Esprit-Antoine Gibelin et au graveur Augustin Dupré. Le revers montre les États-Unis représentés sous les traits d’Hercule enfant dans son berceau, étranglant les deux serpents envoyés par Hera ; au-dessus de lui, la France, sous les traits d’Athéna, porteur d’un bouclier fleurdelisé, combat la lionne Britannia qui se jette sur l’enfant. L’avers représente la Liberté avec des cheveux flottants au vent ; derrière elle, une pique portant un bonnet. Cette image va rapidement devenir si populaire qu’elle va servir à orner l’avers des toutes premières monnaies américaines.