L’argent de l’Holocauste

Dès l’invasion de la Pologne, en septembre 1939, les Allemands mirent en place rapidement, et au fur et à mesure de leur avancée vers l’est, des ghettos, établis au cœur des villes, afin de séparer et de confiner les juifs. Selon la terminologie nazie, il existait des « ghettos ouverts, fermés, de travail, de transit ou de destruction ». Le premier à être établi fut, en Pologne, celui de Poitrkow Trybunalski, le 8 octobre 1939.

Mais les deux plus grands furent ceux de Lodz (avril 1940 – 160 000 personnes) et de Varsovie (octobre 1940 – 400 000 personnes). Mais ce phénomène se répand en fait un peu partout dans les territoires occupés, en Pologne bien sûr, mais aussi en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Néanmoins, il s’agit là surtout de ghettos temporaires, uniquement créés pour regrouper les juifs en attente de leur déportation.

Le ghetto de Lodz

Il est créé début 1940. Il s’agit, en fait, d’un quartier du quartier nord de la ville qui va être, peu à peu, ceint de barrières et de barbelés, et est complètement clos le 1er mai 1940. Il est interdit d’en sortir et les habitants doivent rester confinés chez eux de 7 h du soir à 7 h du matin. Peu à peu, aux populations originaires de Pologne viennent s’ajouter d’autres arrivants d’Autriche, d’Allemagne, ou du Luxembourg.

En fait, les nazis n’utilisent pas, pour le désigner, le nom de Lodz mais le nomment Litzmannstadt. Au début, il est destiné à être un lieu de rassemblement temporaire des juifs, mais rapidement, il se transforme en site de production industrielle qui va devenir de plus en plus important, et même approvisionner l’armée allemande, la Wehrmacht, en équipements divers. Pourquoi ce glissement ? Tout simplement parce que l’administration allemande trouve que, en dépit des spoliations massives des biens juifs, l’entretien du ghetto leur coûte trop cher. Il est donc décidé, d’une part, de mettre à contribution leur force de travail et, d’autre part, de diminuer considérablement le nombre de fonctionnaires allemands, nécessaires ailleurs, en confiant la gestion du ghetto aux juifs eux-mêmes.

Un conseil juif (Judenrat) est créé, dirigé par Chaim Rumkovski qui, persuadé que la productivité de ses concitoyens garantira à terme leur survie, va les faire travailler au service des Allemands. Il va y avoir jusqu’à 117 ateliers de fabrication de vêtements ou de matériel électrique, dans lesquels 95 % de la population doit travailler 12 heures par jour dans des conditions difficiles.

En compensation, le peu de nourriture disponible est répartie équitablement et des activités culturelles arrivent même à se développer. Sa remarquable productivité lui permit de subsister jusqu’en août 1944, date à laquelle la population restante fut déportée à Auschwitz.

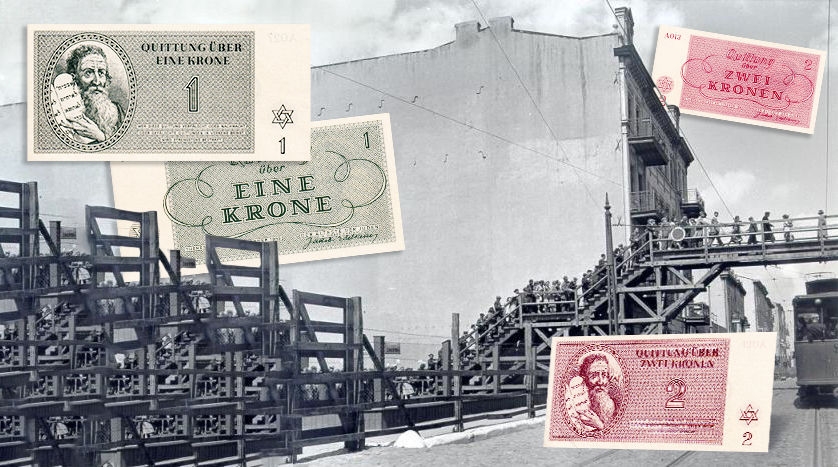

Des billets spécifiques…

Cet « état dans l’état » va avoir sa propre police, sa prison, son tribunal, sa banque… et sa propre monnaie. Cet usage n’est pas nouveau, car durant la Première guerre mondiale, des monnaies de nécessité avaient été mises en circulation dans les camps de prisonniers. L’idée est ici la même. L’usage de la monnaie allemande dans le ghetto est interdit, ce qui permet de spolier un peu plus les populations et seule la monnaie du ghetto est autorisée à circuler, ce qui va interdire à d’éventuels évadés tout déplacement dans le pays. Enfin, le taux de change avec le reichsmark est très défavorable.

En juin 1940, Rumkovski fait imprimer des billets de 50 pfennigs, 1, 2, 5, 10, 20 et 50 marks, sur lesquels il appose d’ailleurs sa signature.

La création de la maquette est confiée à l’artiste-peintre Wincenty Brauner. Sur ses croquis figurait un homme arrachant ses chaînes sur fond de soleil levant. Pour des raisons compréhensibles, ce projet ne fut pas accepté. En définitive, le projet des billets mis en circulation fut réalisé par le directeur du secteur du Bâtiment du Ghetto, l’ingénieur en architecture Ignacy Gutmann, les détails particuliers des billets étant dessinés et préparés pour l’impression par un graphiste de Łódź, Pinkus Szwarc. Après l’acceptation du projet par les autorités allemandes, les billets furent réalisés par une imprimerie sise à Łódź, mais en dehors du Ghetto, pour un montant total de 7 348 000 marks (au lieu des 8 206 000 prévus à l’origine). Dès la mise en circulation de ces billets, Rumkowski oblige les habitants à échanger leurs marks allemands contre ces nouveaux marks du Ghetto, auprès de la Banque du Ghetto.

Anecdote amusante : entre 1940 et 1941, un faussaire nommé Rauchwerger fabriqua 5 500 faux billets de ce type. Il fut arrêté et déporté au camp de concentration de Sachsenhausen et rejoignit l’équipe de spécialistes de la fausse monnaie qui y avaient été implantés par les nazis pour produire massivement de faux billets anglais et américains dans le cadre de la célèbre, quoi que secrète, « opération Bernhard ».

Pour mémoire, Rumkovski fit aussi imprimer des timbres à son effigie.

… à la monnaie métallique

En mars 1943, Rumkowski décida le retrait de la circulation de toutes les pièces allemandes et polonaises qui circulaient dans le ghetto, et fit créer in situ un atelier de fabrication de petites coupures de 5 et 10 pfennigs. Mais, là aussi, le premier modèle fut refusé par les autorités allemandes, car trop ressemblant à la monnaie courante. Après deux autres tentatives, un quatrième modèle, d’une valeur faciale de 10 pfennigs, en bronze phosphoré, est accepté et mis en circulation en décembre 1942. 100 000 exemplaires seulement semblent avoir été frappés, au lieu du million envisagé. À partir de décembre 1943 apparaissent de nouvelles pièces de 5, 10 et 20 marks. Le concepteur fut Pinkus Szwarc, les coins furent réalisés par un graveur de Łódź, Morduch Glezer et ces monnaies, frappées à la Section de Métallurgie. Composées au départ d’un alliage de magnésium et d’aluminium, puis d’aluminium pur, leur matière première provenait d’épaves d’avions détruits ou de chutes de métal consécutives à leur production (d’où l’épaisseur variable des pièces qui varie de 1,95 à 2,83 mm).

Les dernières à être mises en circulation furent les pièces de 20 marks, en juillet 1944, soit juste avant la liquidation du Ghetto. Il est possible que leur mise en circulation à cette date fût intentionnellement destinée à leurrer les derniers habitants du Ghetto qui s’attendaient à être déportés vers Auschwitz.

Typologie des émissions

Les exemplaires de monnaies qui nous sont parvenus portent :

- Pour la 10 pfennig 1942, à l’avers, au centre, une étoile juive entre les branches de laquelle semblent pousser 6 épis de blé, et la légende circulaire LITZMANNSTADT – GETTO – 1942. Le revers ressemble beaucoup à celui de la pièce de 10 pfenig allemande alors en circulation. Elle porte, au centre, le chiffre 10, la légende DER AELTESTE DER JUDEN, et, à l’exergue, deux feuilles de chêne séparées par une étoile à six branches.

- Pour 5, 10 et 20 marks, à l’avers, une étoile juive en haut à gauche, brochant sur un double cercle rythmé de petites étoiles et à droite la mention GETTO et le millésime. Le revers porte la valeur faciale au centre, traversé par un phylactère sur lequel est écrit QUITTUNG ÜBER. La légende circulaire est DER AELTESTE DER JUDEN – IN LITZMANNSTADT.

On peut noter, sur les pièces de 20 marks, la présence d’un signe de sécurité ayant la forme d’un petit triangle situé en prolongement de la lettre « R » de « MARK ». Une autre curiosité est l’existence de monnaies originales frappées en d’autres métaux, y compris l’argent, à l’intention des hôtes hitlériens visitant l’atelier de frappe de Łódź.

Après la guerre, les coins originaux utilisés pour la production des monnaies entrèrent en possession du directeur des Ateliers de la Monnaie de Varsovie – Władysław Terlecki, collectionneur et numismate, président de l’Association de Numismatique de Varsovie.

Il ordonna de frapper à partir des coins originaux des épreuves en plomb en double et simple face, en faible quantité. Actuellement, les monnaies du Ghetto de Łódź atteignent des cotes élevées, ce qui motive les faussaires à se spécialiser dans leur production. Les faux sont d’excellente qualité et difficiles à distinguer des originaux.

Il n’y eut pas d’émissions aussi organisées pour les autres ghettos. Dans son ouvrage « Das geld des terrors », Hans-Ludwig Grabowski indique qu’il eut quelques autres émissions à Bielsk, Sokolka, Theresienstadt et Varsovie.

En revanche, un certain nombre de monnaies et médailles contemporaines ont commémoré ces évènements. Les principales ont été émises par la Pologne, commémorant en particulier les ghettos de Lodz et de Varsovie. L’Allemagne elle-même a émis, en 2020, une pièce de monnaies commémorative de 2 € intitulée « la génuflexion de Varsovie », rappelant l’acte d’agenouillement réalisé le 7 décembre 1970 par le chancelier allemand Willy Brandt à Varsovie devant le monument aux morts du ghetto.