Par François BLANCHET

Chaque jour, à la rédaction de Monnaie Magazine, nous recevons de nombreux courriers de collectionneurs. Des questions reviennent dans beaucoup de lettres, c’est pourquoi nous avons décidé, de façon régulière, de vous présenter ici, et en détails, les réponses aux questions les plus fréquentes… et qui intéressent le plus grand nombre.

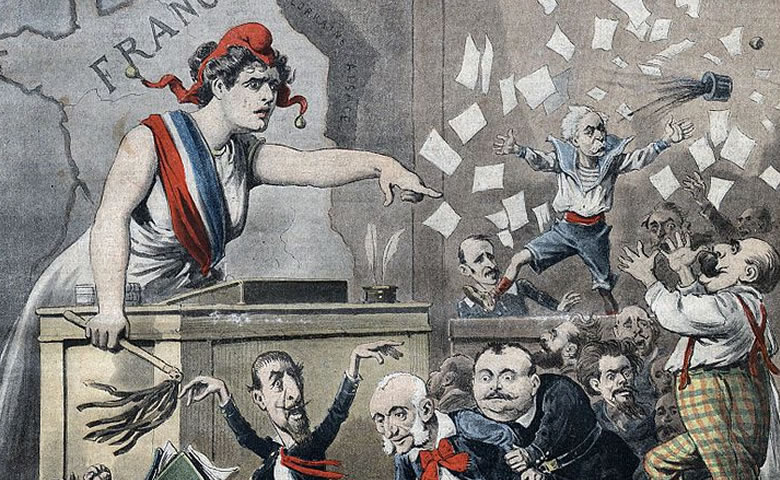

1 – D’où vient Marianne ?

Tout le monde connaît Marianne grâce à sa présence sur des objets de très large diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres-poste. Mais peu de personnes peuvent parler de ses origines, de son histoire ou encore de ce qu’elle représente. Monnaie Magazine a donc décidé de vous éclairer sur le sujet…

Marianne apparut pour la première fois lors de la Révolution française en 1792 mais ses origines sont bien plus lointaines, en effet son ancêtre naquit sous l’Empire romain. Il s’agit de Cérès, déesse romaine des moissons (Cérès est à l’origine du mot céréale). Le nom Marianne est formé de la racine Marie (déesse mère chrétienne) et de Anne (déesse mère celte). Marianne semble provenir du nom Marie-Anne très répandu au XVIIIe siècle. C’est pourquoi lorsque les ennemis de la République disaient « si la République veut s’occuper du peuple elle doit en porter le nom », ils l’appelèrent Marie-Anne car ce nom était devenu le symbole du peuple.

Son nom réapparaît un temps sous la Seconde République (1848-1852) mais prend une connotation négative à cause de son bonnet qui aspire à la révolte. Durant le Second Empire (1852-1870) Napoléon III remplace la figure de Marianne sur les pièces par sa propre effigie. En 1871 la commune de Paris remet à l’honneur la combattante révolutionnaire au bonnet phrygien mais elle n’est pas appelée Marianne. Il faudra attendre la IIIe République pour que les bustes de Marianne soient imposés dans chaque mairie. En 1897 le portrait de Marianne est définitivement restauré sur les pièces de monnaie.

Bien que la constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne incarne aussi la République française et symbolise son attachement au peuple français. Marianne est représentée aujourd’hui sous les traits d’une jeune femme coiffée du bonnet phrygien et habillée à l’antique.

2 – D’où viennent les étrennes ?

Contrairement aux idées reçues, il faut remonter très loin dans le temps pour trouver l’origine des étrennes. Selon les historiens, ce sont les premiers Romains qui seraient à l’origine de cette tradition monétaire. Ainsi, Tatius, Roi des Sabins, qui régnait à l’époque de Romulus (VIIe siècle avant Jésus-Christ) apprécia un cadeau qu’on lui fit à l’occasion du premier jour de l’année. Il décida d’autoriser et de répandre cette coutume, en lui donnant le nom de Streniae, car on lui avait offert des rameaux cueillis dans le bois consacré à la déesse Strena. Ceci donna ensuite le mot estrène, puis étrennes, qui bien que féminin est souvent utilisé au pluriel.

La coutume se développa alors, et il fut de tradition d’offrir des présents à sa famille pour célébrer chaque début d’année. Le tout accompagné d’un souhait de bon présage pour l’an qui commence. Toutes ces croyances devaient permettre d’assurer une année favorable et sans soucis. Les Romains s’échangeaient de la nourriture (miel, fruits…), des fleurs, des végétaux… et finalement des monnaies, symbole de la gloire de Rome. Sous l’Empereur Auguste (Ier siècle avant Jésus-Christ), la population est invitée, en guise d’étrennes à donner ses offrandes à l’Empereur, qui en retour, donne également des cadeaux aux romains. Cette tradition perdure avec les Empereurs suivants. Les étrennes s’ancrent solidement dans les festivités du nouvel an.

Avec le temps, chaque pays développe sa tradition des étrennes, en tentant toujours de la différencier de la fête religieuse de Noël, correspondant à la naissance de Jésus-Christ (la date du 25 Décembre n’ayant été fixée qu’en l’an 506). Les étrennes demeurent donc une tradition païenne, à laquelle les autorités religieuses ont tenté de s’opposer de nombreuses fois dans l’histoire. En France, cette tradition a connu une période florissante, même si elle perd aujourd’hui un peu de sa superbe après presque trois millénaires d’existence.

3 – Qu’est-ce qu’un « piéfort » ?

Le Piéfort a une histoire très ancienne puisqu’il remonte au Moyen-Age. Il s’agit d’une monnaie, identique à une pièce classique, presque en tous points : même valeur faciale, même diamètre, même effigie, même avers, même revers. La seule différence est que le Piéfort a une double épaisseur, voire une triple ou une quadruple épaisseur par rapport à la monnaie normale. Ce qui en fait une pièce particulière. Pourquoi cette différence ?

Le Piéfort a une histoire très ancienne puisqu’il remonte au Moyen-Age. Il s’agit d’une monnaie, identique à une pièce classique, presque en tous points : même valeur faciale, même diamètre, même effigie, même avers, même revers. La seule différence est que le Piéfort a une double épaisseur, voire une triple ou une quadruple épaisseur par rapport à la monnaie normale. Ce qui en fait une pièce particulière. Pourquoi cette différence ?

Il s’agit d’une vieille histoire, et les premiers Piéforts sont apparus au XIIe siècle, et plus précisément à la fin du règne de Philippe Auguste (1180-1223), premier Roi à avoir utilisé la monnaie comme instrument d’unification du Royaume. Les Piéforts étaient au départ des projets monétaires, offerts en cadeau aux hauts dignitaires du Royaume de France, mais tous les Piéforts n’étaient pas suivis par une émission de monnaie comme ce fut le cas par la suite. Certains d’entre eux, réalisés par les graveurs généraux, et frappés sur des flans plus épais et souvent en argent de bas titre, servaient de modèle aux graveurs de coins. Ce n’est qu’au XVIe siècle que le Piéfort, ou « Pied Fort », devient une pièce validée par le Roi de France. En fait, le Piéfort est en quelque sorte le prototype d’une nouvelle pièce de monnaie qui va être frappée, et c’est dans ce cadre qu’il est envoyé à tous les ateliers monétaires du Royaume, comme modèle de frappe. Ainsi, les graveurs de province pouvaient produire des pièces identiques à celles voulues par le graveur général. Pour que l’atelier puisse identifier cette nouvelle pièce, on lui donne alors une double épaisseur, ce qui la rend facilement identifiable.

Par la suite, le Piéfort est devenu un objet de collection à part entière, d’une double épaisseur par rapport à la monnaie normale. On en trouve dans tous les métaux et il s’agit réellement aujourd’hui d’une thématique de collection au même titre que les coffrets BU ou BE. Il est intéressant de noter que la Monnaie de Paris en a frappé jusque dans les années 1990, lors de la création de nouvelles pièces (en quantité plus ou moins importante), et que la France fut le seul pays au monde à continuer une telle fabrication si longtemps.

4 – Qu’est ce qu’un Graveur Général ?

Après 211 années d’existence, c’est Dov Zérah, Directeur de la Monnaie de Paris, qui mit fin au poste de Graveur Général, à son arrivée à la tête de la vénérable institution en août 2002. A tort ou à raison, le Graveur Général était souvent considéré comme le véritable « chef » de la Monnaie, au détriment du Directeur. D’ailleurs, dans les locaux de l’Atelier Monétaire français, il n’y a aucun salon qui porte le nom d’un ancien Directeur de la Monnaie de Paris. Tous portent le nom d’anciens Graveurs Généraux. Par le passé, c’est souvent lui qui recevait tous les honneurs.

En France, avant 1791 chaque Atelier Monétaire du Royaume (et ils son nombreux à cette époque…) possédait son propre Directeur, qui signait les monnaies de son différent, indépendamment de sa zone géographique à cette époque. A partir de 1791 et du concours monétaire ayant eu lieu cette année là, un Graveur Général est choisi pour rayonner depuis Paris, sur l’ensemble des Ateliers Monétaires de France. C’est Augustin Dupré qui devient le premier Graveur Général. Il devient donc « directeur » de tous les lieux de frappe de notre pays, et supervise ainsi tous les chefs des ateliers de Province. C’est alors son différent qui figure sur toutes les monnaies de France, quel que soit leur atelier de production. Figure aussi, le différent de l’atelier en question. Lors de la suppression des ateliers de Province en 1880, les graveurs sont rapatriés à Paris puisque seule la Monnaie de Paris a le droit de frappe désormais, mais le principe ne change pas : les graveurs sont placés sous l’autorité du Graveur Général. Ce dernier ne grave pas systématiquement les monnaies qui sortent des ateliers, mais il en a la responsabilité (dessin, création, technique…).

5 – Qu’est ce que le métal de cloche ?

14 Juillet 1789. Le peuple de Paris prend le Bastille. La Révolution Française est lancée et prend dès lors, un tour irréversible ; la chute de la Royauté est enclenchée. Dès 1790, le manque de métal, et donc de petite monnaie se fait sentir, suite à l’inflation des assignats et au départ des métaux précieux vers l’étranger. Dès lors, tous les moyens sont imaginés pour trouver des systèmes permettant de frapper de nouvelles pièces, car la France comment à en manquer cruellement. En Juin 1790, pour tenter de résorber l’hémorragie, l’exportation des métaux précieux est interdite. Le 12 Décembre de la même année, le Comité des Monnaies se réunit avec le Comité des Finances, pour tenter de résoudre cette crise monétaire. Une idée est alors émise : puiser dans les cloches des monuments religieux qui seront confisquées, le cuivre dont on aura besoin pour fabriquer ces petites monnaies, qui auront une faible valeur. Le 10 Avril, une commission est créée par décret, chargée de surveiller la fabrication des ces pièces. Les monnaies en métal de cloche sont nées. Elles seront fabriquées à l’effigie du Roi Louis XVI, acec la nouvelle légende « Roi des Français » et non plus « Roi par la grâce de Dieu ». Dans les villes, puis dans les campagnes, les cloches des églises sont réquisitionnées, les prêtres ne devant garder que « l’indispensable », c’est-à-dire une seule cloche par église. La quête de cloche commence alors…

En quelques mois, la pratique se généralise, comme le stipule pour Paris, l’article 1 du décret du 25 Juin 1791 : « les cloches des églises supprimées dans le département de Paris seront fondues ou coulées en monnaies, à raison de 24 pièces d’un sou à la livre, et de 48 demi-sous ». Même si le métal de cloche est cassant, la refonte fonctionne et de nombreuses monnaies sont fabriquées.

Durant l’année 1792, 100 000 cloches sont fondues en France, et leur métal est utilisé pour la frappe des monnaies. A la fin du mois de février 1792, il a été fabriqué pour près de 6 millions de livres de monnaies en métal de cloche.