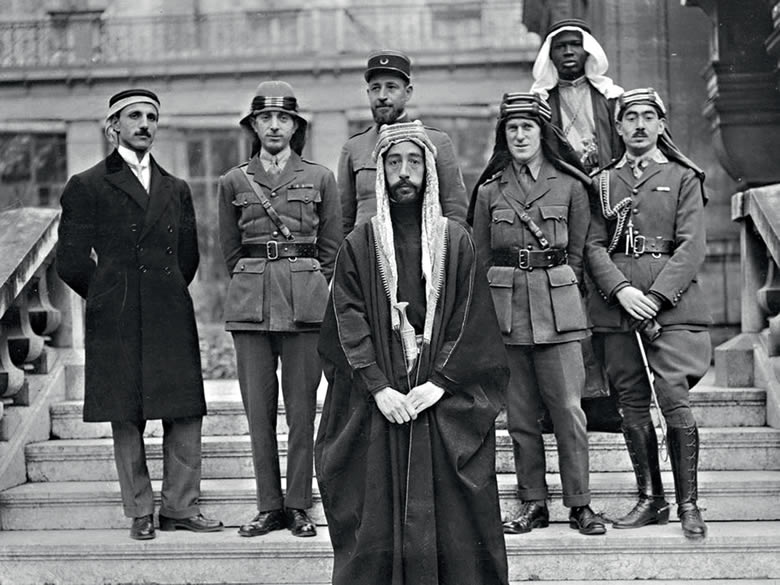

Conférence de la Paix à Paris le 22 janvier 1919.

Au premier plan : le prince Fayçal. De gauche à droite : Rustum Haidar, Nuri as-Said, Capitaine Pisani, T.E. Lawrence, Captain Tahsin Kadry.

Fin du protectorat français de Syrie et du Liban

La guerre qui agite dramatiquement ce secteur du Moyen-Orient a fait oublier une période durant laquelle la France était aux affaires dans la région. Et cet état de fait est une des nombreuses suites diplomatiques de la Première Guerre Mondiale.

La concrétisation d’un intérêt pluri-séculaire pour ces territoires

Sans remonter aux Croisades, qui ont très largement popularisé l’intérêt de la France pour ces régions, on peut considérer que l’attirance pour la Syrie et les minorités chrétiennes du mont Liban remonte à François Ier. La Syrie tombe sous contrôle ottoman en 1516 ; il durera plus de 400 ans. Mais cet intérêt français a été plus ou moins régulièrement manifesté jusqu’au moment où, sous le règne de Napoléon III, la France vient au secours des chrétiens maronites, victimes d’exactions violentes de la part de leurs voisins druzes.

Avec la Grande Guerre, en pleine bataille de Verdun, le 16 novembre 1916, deux diplomates, le Britannique sir Mark Sykes et le Français François Georges-Picot concluent l’accord secret « Sykes-Picot » qui prévoit le partage après la guerre des dépouilles de l’empire ottoman, allié de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. Selon ces accords, la France se propose de prendre sous son aile la Syrie et le Mont Liban. C’est ainsi que le 8 octobre 1918, une escadre française accoste à Beyrouth. Les soldats se joignent à leurs alliés britanniques qui ont déjà occupé toute la région. Ils entrent avec eux dans la ville. Le nouvel Emir Fayçal entre dans la ville accompagné du général Edmund Allenby. Néanmoins, après la reddition de l’Empire ottoman le 30 octobre 1918, le Liban et la Syrie sont considérés comme des « territoires ennemis occupés » et c’est en tant que tels qu’ils sont occupés par les troupes britanniques.

Un début difficile

Cette supprématie des Britanniques dans la région se heurte au fait qu’ils sont confrontés à d’autres problèmes, plus prioritaires : la guerre d’indépendance irlandaise et la révolte indienne. C’est pour ces raisons qu’ils décident de céder la région aux Français et se retirent de Damas le 26 novembre 1919. Ce retrait britannique inquiète les nationalistes arabes qui espéraient se tailler un État indépendant autour de Damas, capitale de la Syrie, avec le soutien de leur ami britannique « Lawrence d’Arabie ». Ils tentent de passer en force en réunissant un congrès national, à l’initiative de l’émir Fayçal, qui proclame l’indépendance de la « Grande Syrie » et en confie la couronne à l’émir le 11 mars 1920.

C’est la conférence de San Remo, qui, le 25 avril 1920, confirme le mandat de la France sur la Syrie et le Liban, officiellement investie par la Société des Nations le 28 avril 1920. Le général Henri Gouraud est nommé haut-commissaire français pour le Levant, chef du corps expéditionnaire français. Il ne peut tolérer l’activisme de Fayçal qu’il expulse de Damas. Ce conflit de souveraineté s’achève le 24 juillet 1920, dans les montagnes de l’anti-Liban, lorsque les troupes françaises écrasent l’armée de Fayçal.

La France va transformer ces anciennes provinces ottomanes en deux Républiques laïques, en détachant de l’ancienne Syrie un Grand-Liban qui rassemble le mont Liban mais aussi la vallée de la Bekaa et le littoral (à majorité chrétienne). Ce nouvel État du Grand-Liban est officialisé le 1er septembre 1920. De l’autre côté, une nouvelle Syrie voit également le jour qui inclut Damas, Alep et le territoire des Alaouites, avec Damas comme capitale. Et la France institue aux côtés du gouvernement un Conseil consultatif où sont représentées les 17 communautés religieuses identifiées dans le pays.

Une organisation originale mais fragile

C’est le Français Henry de Jouvenel qui va rédiger la Constitution du pays, inspirée des lois constitutionnelles de 1875, adoptée le 26 mai 1926 et toujours en vigueur à ce jour. Le pays prend alors le nom de République Libanaise. Elle possède néanmoins une très grande différence : la reconnaissance des communautés religieuses et le partage du pouvoir entre elles, en fonction de leur importance démographique. Les députés sont élus sur une base à la fois territoriale et communautaire. Il est convenu par ailleurs, de façon non écrite, que la Présidence de la République revienne à un maronite et le poste de Premier Ministre à un musulman sunnite… Ces dispositions vont, bien entendu, crééer une insatisfaction des habitants, souvent chiites, des régions périphériques du sud et de l’est, qui n’ y trouvent pas leur compte. La réorganisation politique va s’accompagner d’une rapide modernisation, à la fois économique et culturelle. N’oublions pas que, le but de ce protectorat devait permettre officiellement aux États du monde arabe d’accéder à l’indépendance et à la souveraineté, sitôt après avoir atteint un niveau suffisant de maturité politique et de développement économique.

Ce qui n’empêche pas une forte activité nationaliste car, dans les faits, l’administration française ne contrôle que les grandes villes. Et les soulèvements contre « l’occupant » se multiplient. Avec l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, des négociations entre le gouvernement français et les nationalistes s’engagent, qui vont se conclure le 22 décembre par l’accord Viénot, traité prévoyant l’indépendance de la Syrie dans un délai de cinq ans en échange de divers avantages politiques, économiques et militaires. Traité de dupes car, en fait, il ne sera jamais ratifié par le Parlement Français.

La fin du Protectorat

En juin 1941, en pleine guerre mondiale, les Britanniques, accompagnés d’un détachement des Forces Françaises Libres du général de Gaulle commandé par le général Catroux, occupent le Liban et la Syrie et en chassent les représentants français du régime de Vichy. Dès le 25 décembre 1941, il proclame la complète indépendance de la Syrie et du Liban… même si, de fait, l’administration française reste en place. L’indépendance officielle est programmée pour le 1er janvier 1944, mais les Français sont toujours là. La Syrie se soulève et Damas est bombardée le 29 mai 1945, tuant de nombreux civils et provoquant la destruction de plusieurs quartiers de la ville. Le 1er juin les Britanniques demandent l’arrêt des combats et, au mois de juillet, le commandement de l’armée passe aux mains des Syriens. En définitive, c’est seulement en 1946 que les troupes françaises et anglaises quitteront définitivement le pays.

Le monnayage de Syrie et du Liban

Jusqu’à la Première Guerre Mondiale, la Livre Turque était la monnaie officielle de la région. Après la chute de l’Empire Ottoman, c’est la Livre Egyptienne qui la remplace. A partir de 1920, elle est remplacée par la Livre Syrienne, liée au Franc Français par une parité de change fixe (1 Livre = 20 Francs).

Pour le Liban, un monnayage spécifique apparaît dès 1924. Toutes les pièces seront frappées par la Monnaie de Paris. On trouve 5 coupures en métal commun (cupronickel ou aluminium bronze) de 1/2 piastre, 1, 2, 2,5 et 5 piastres, et trois en argent (680 millièmes), de 10, 25 et 50 piastres. Tous les textes, valeurs et dates y sont inscrits en français et en arabe. On y trouve les mentions « ETAT DU GRAND LIBAN » ou REPUBLIQUE LIBANAISE. Le cèdre, emblème national, y est fréquemment mentionné, ainsi qu’un antique navire Phénicien.

Pour la Syrie, le monnayage apparaît dès 1921. Les pièces sont également frappées par la Monnaie de Paris. On trouve 5 coupures en métal commun (cupronickel, bronze-nickel ou aluminium bronze) de 1/2 piastre, 1, 2, 2,5 et 5 piastres, et trois en argent (680 millièmes), de 10, 25 et 50 piastres. Là encore, tous les textes, valeurs et dates y sont inscrits en français et en arabe. On y trouve les mentions « ETAT DE SYRIE » ou « REPUBLIQUE SYRIENNE ».

Avec la Seconde Guerre Mondiale, les frappes monétaires vont connaître les mêmes vicissitudes qu’en France. La pièce trouée d’une valeur faciale de 1 piastre de 1940 est émise dans un mauvais zinc, au lieu de cupronickel.

Avec la défaite Française de 1941 et la création de l’Etat Français, les Britanniques s’emparent de la Syrie-Liban. Ils indexent la Livre locale sur leur monnaie avec un taux de change fixe de 8,83 Livres Syriennes pour 1 Livre Britannique. Ils font procéder à des émissions monétaires métalliques de petite taille et de qualité très « rustique » en bronze, bronze-aluminium puis aluminium tout court, d’une valeur faciale de 1 et 2,5 piastres pour la Syrie et le Liban et 5 piastres pour le Liban seul. Après la guerre, en 1944, la Livre Syrienne sera à nouveau indexée sur le Franc. Mais dès 1946, la France ne peut plus assurer la garantie de change et un accord franco-libanais, signé le 24 janvier 1948 va créer une nouvelle Livre Libanaise indépendante.