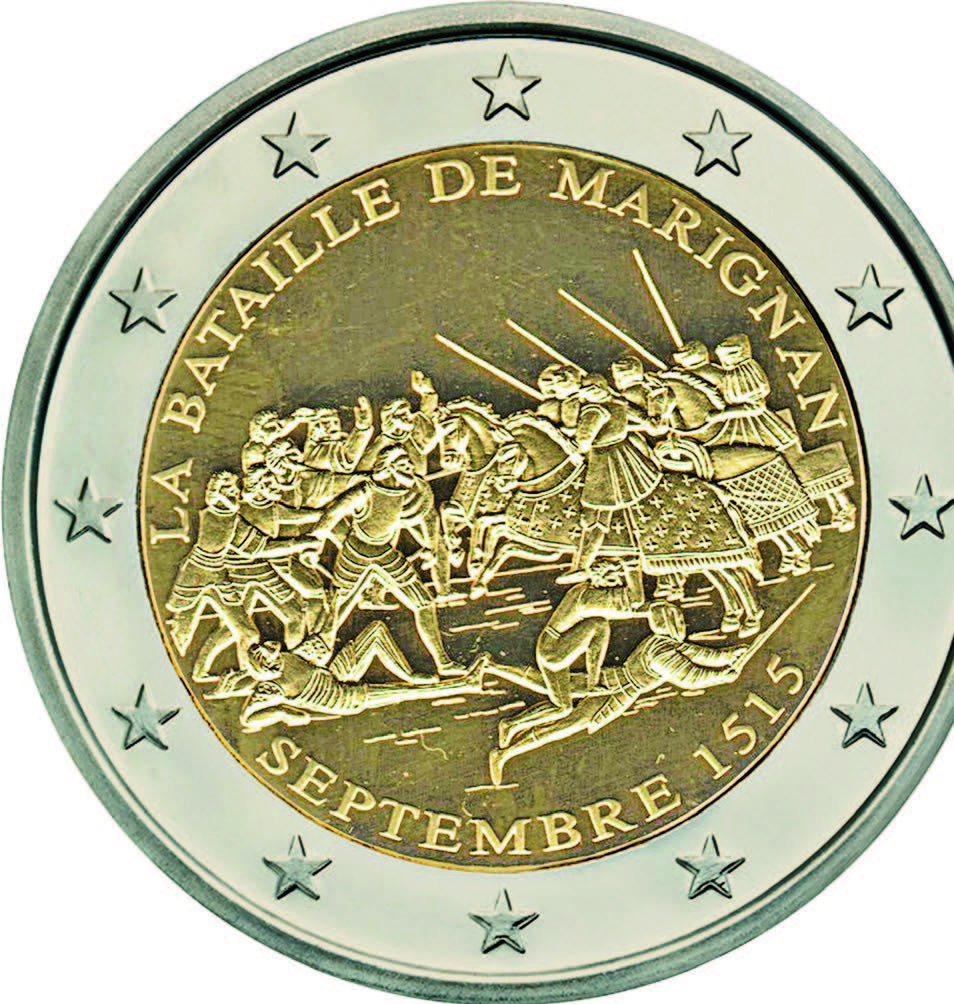

Certains d’entre vous le savent : la France avait prévu cette année de frapper une pièce commémorative de 2 euros consacrée à la victoire de Marignan, une des rares dates de l’Histoire que tous les Français connaissent. Ce qui a été refusé à la demande de l’Italie, par les autorités européennes. Dommage ! D’autant que les dessins et essais avaient été réalisés. En même temps, la pièce Belge de 2 euros consacrée à Waterloo a été refusée également. Doit-on continuer à nier l’Histoire selon qu’elle nous arrange ou non ? C’est un débat que l’on ne portera pas ici. Revenons plutôt sur cette date fondatrice pour la France et la numismatique nationale !

1515 : FRANÇOIS IER DEVIENT ROI DE FRANCE

Ce souverain est sur de nombreux plans, à la charnière avec la France moderne. A son avènement, en janvier 1515, le nouveau souverain trouve la France dans un état de paix très relative. Il doit combattre les derniers adversaires du pays : le duc de Milan, les Suisses de Schiner et le pape Léon X. Il remporte sur les Suisses (et non les Italiens) la bataille de Marignan qui met fin à ce conflit, mais va en ouvrir un autre, plus large, avec Maximilien d’Autriche. D’un autre côté, après l’élection de Charles Quint à l’Empire (1519) la guerre réapparait. La Picardie est envahie par les Anglais, les Français sont contraints d’évacuer le Milanais, la Champagne est envahie par l’Allemagne, Fontarabie est prise par les Espagnols. Point d’orgue de ces défaites : François Ier est capturé en 1525, suite à la célèbre défaite de Pavie. C’est le troisième souverain français à avoir été fait prisonnier sur un champ de bataille. Les traités de Madrid (1526) et de Cambrai (1529) semblent obliger le roi à renoncer à toutes ses conquêtes. Pourtant, il reprend les guerres dès qu’il peut contre Charles Quint et reprend la Bresse, la Savoie et Turin. En terme de politique intérieure, les évènements les plus importants peuvent être le rattachement définitif de la Bretagne au royaume de France ou l’édit de Villers-Cotterêt qui impose la langue française comme langue officielle et crée l’Etat Civil.

Sur un plan plus lointain, François Ier a développé une ouverture du côté de l’Empire Ottoman de Soliman le Magnifique. La France devient ainsi la première puissance européenne à obtenir des privilèges commerciaux en Turquie qui autorisent les navires français à naviguer librement dans les eaux ottomanes sous le pavillon fleurdelisé et chaque navire appartenant aux autres pays a l’obligation de battre pavillon français et demander la protection des consuls français pour commercer. Outre cela, la France obtint le droit de posséder une chapelle à Constantinople, privilège qui assure également une certaine protection de la France sur les populations catholiques de l’Empire ottoman. Plus à l’ouest, Jacques Cartier commence la découverte et l’exploration du Canada.

Le roi meurt le 31 mars 1547 dans son château de Rambouillet.

UNE EFFIGIE EXCEPTIONNELLE SUR UNE MONNAIE EXCEPTIONNELLE

L’image la plus courante de François Ier, visible sur de nombreux portraits, comme celui du peintre Jean Clouet de 1530, représente le souverain avec un visage au nez proéminent tout en longueur. Un autre portrait de profil réalisé par Le Titien confirme cette silhouette, avec une petite bouche lançant un sourire malicieux et des yeux en amandes. L’armure d’apparat de François Ier, fabriquée sur mesure, et actuellement exposée au musée de l’Armée à Paris, permet d’évaluer quelle était la taille du souverain : il mesurait en réalité 1,98 m ce qui était tout à fait inhabituel pour l’époque. Et cette effigie d’exception va, enfin, pouvoir figurer sur une monnaie de prestige sur laquelle elle pourra largement s’étaler : le teston. Ce type de pièce vient d’Italie et doit précisément son nom au fait qu’elle porte une « tête » (testone = tête). Elle y apparut au milieu du XVe siècle, mais c’est grâce aux guerres d’Italie que Charles VIII rapporte en France de nouvelles idées et de nouveaux goûts artistiques. Mais ce seront son successeur et cousin, Louis XII, qui par ordonnance du 6 avril 1514 créée la première monnaie lourde d’argent française : le teston, d’un poids de 9,54 g, et sa divisionnaire, le demi-teston d’un poids de 4,79 g. Mais il meurt très vite et ces premières monnaies sont, de fait, très rares. Pour la première fois, il fait placer son « numéro d’ordre » (XII) sur ses pièces. Sous le règne de François Ier, les types de testons sont extrêmement nombreux (26 types selon Lafaurie-Prieur) y compris ceux spécifiquement émis pour le Dauphiné ou la Bretagne.

Il est quasiment impossible d’en dresser un catalogue exhaustif, car les variantes du portrait sont très nombreuses. A tel point que, pour éviter ceux trop « fantaisistes », voire presque caricaturaux, il fut envoyé à plusieurs reprises, et dans différents ateliers du royaume (Limoges, Poitiers, Tours, Troyes, Rennes, etc.) des coins fabriqués par les graveurs de Paris, Martin Le Gault puis Claude Le May. Il est vrai que cette technique est complètement nouvelle pour les graveurs des Monnaies de province et qu’ils n’en maîtrisent pas nécessairement d’art. En matière de typologie on peut néanmoins partager les émissions en deux : les testons représentant le roi imberbe, puis barbu car, suite à un accident en 1520 le roi a décidé de porter la barbe. Autre variété : la coiffure du souverain. Il est représenté avec une sorte de chapeau plat, parfois rehaussé d’une petite couronne, ou de couronnes seules, ouvertes ou fermées. Les émissions monétaires faites en Dauphiné (ateliers de Crémieu, Montélimar, Romans ou Grenoble), portent les armes avec un dauphin. Celles émises pour la Bretagne (ateliers de Nantes ou Rennes) portent deux hermines couronnées de part et d’autre de l’écu et/ou en ponctuation dans la légende. Il est à noter que l’on connaît, sans pouvoir en expliquer la destination, des émissions de quadruples, triples ou double teston pour le Dauphiné.

ET LES AUTRES MONNAIES ?

Elles sont assez similaires à celles de ses prédécesseurs. En or, on trouve l’écu et le demi-écu d’or « au soleil ». Pour les autres monnaies d’argent, on retrouve les douzains (12 deniers), dizains (10 deniers) ou sizains (6 deniers). Enfin, pour les plus petites pièces, dites « monnaies noires », celles dont on se sert vraiment au quotidien, figurent le double tournois et le denier tournois, et le liard. On trouve également certaines émissions locales aux noms très parlants comme le denier à l’hermine (Bretagne), le denier bourdelois (Aquitaine), le denier coronat (Provence) ou le patac (Aix – Marseille). Mais, à la fin du règne apparaissent de nouveaux types comme les écus d’or à la Salamandre ou à la « petite croix », les douzains à la Salamandre ou « aux croisettes »

Seconde grande nouveauté numismatique : à partir de 1540, en lieu et place ou en plus du « point secret », chaque atelier se voit attribuer une lettre distinctive : A pour Paris, B pour Rouen, etc. Elle sera placée, en général, au bas du champ, sous l’écu, afin d’identifier plus facilement la ville d’origine, et par conséquent d’en contrôler la fabrication (et de déceler des fraudes éventuelles). Autre nouveauté, qui va se mettre en place à la fin du règne : la seule Chambre des Monnaies de Paris sera désormais habilitée à juger des fabrications. Dans chaque Hôtel des Monnaies, un pourcentage déterminé de pièces sont retirées au moment de la frappe pour être « mises en boîte ». Ces échantillons sont régulièrement envoyés à une autorité de jugement qui va en vérifier le poids, le titre et la qualité de fabrication. Jusque là, les chambres de Comptes régionales pouvaient le faire.

Le règne de François Ier est donc un grand tournant dans la numismatique française et ce souverain reste très présent dans la mémoire collective comme Louis XIV ou Napoléon. En effet, même si l’apprentissage des dates de l’Histoire semble oublié, presque tout le monde se souvient de » 1515 : Marignan » !

ET MARIGNAN DANS TOUT ÇA ?

C’est avec la Renaissance que nait l’art de la médaille, en Italie bien sûr. L’invention de la frappe au balancier n’étant encore intervenue, il était impossible de frapper à la main de grands disques de métal. C’est donc la technique de la fonte « à la cire perdue » qui sera utilisée par les artistes médailleurs. Le développement de cet art coïncide avec un renouveau du portrait, réaliste cette fois, et non plus stylisé comme il a été sur toutes les monnaies du Moyen Âge. Pisanello est un des artistes les plus célèbres en ce domaine qui va immortaliser dans le bronze les seigneurs italiens les plus célèbres de l’époque.

Les premières médailles françaises apparaissent sous Louis XII, mais leur fabrication se poursuit, bien entendu, sous François Ier. Une des plus célèbre, créée en 1538, est due au grand artiste Benvenutto Cellini, qui, comme c’était l’usage, y a même apposé sa signature. Mais on connait également au moins deux médailles du règne de François Ier consacrées à la bataille de Marignan. La première présente, à l’avers, un buste du roi à gauche, lauré, cuirassé et drapé et la légende FRANCISCVS I FRANCORVM REX ; et, au revers, un trophée d’armes et la légende VICI AB VNO CAESARE. VICTOS (j’ai triomphé de ceux que César seul a pu vaincre) et la mention MARIGNAN. La seconde porte également, à l’avers, le buste du roi à gauche, tête nue, drapé et cuirassé et la légende FRANCISCVS PRIMVS FR INVICTISSIMUS ; et au revers, sur toute la surface, un combat de cavaliers et des fortifications d’une ville au loin. Cette médaille est attribuée à Matteo del Nassaro (né près de Vérone), seul artiste graveur officiel attaché à la cour du souverain. Sa spécialité initiale est la gravure de pierres dures dites « intailles ». Il est venu travailler en France dès 1515 mais est retourné en Italie après la bataille de Pavie. Pourtant, dès qu’il est libéré, François Ier le fait revenir et lui paye des gages « prohibitifs » pour occuper un poste de « peintre graveur ».