[MONNAIES ROYALES] par Gildas Salaün, responsable du Médaillier au Musée Dobrée à Nantes

Pour lire la partie 1, c’est par ICI !

Pour lire la partie 2, c’est par ICI !

Le résultat quantitatif

L’analyse quantitative des monnaies frappées par Charles de Blois demeure malheureusement très difficile à cause de l’absence totale d’archives relatives au fonctionnement et aux émissions des ateliers bretons. De plus, la recherche des spécimens aujourd’hui conservés dans les collections publiques et privées ne révèle qu’une infime partie des frappes d’époque à cause de l’importance des refontes opérées dès le XIVe siècle. En effet, après la victoire militaire de Jean de Montfort, devenu duc de Bretagne sous le nom de Jean IV en 1365, les monnaies de son adversaire Charles de Blois sont massivement et minutieusement refondues pour deux raisons principales : elles portent le nom et donc le souvenir de son adversaire : ensuite, comme monnaies d’inflation, leur composition métallique était de mauvaise qualité alors que Jean IV voulait opérer un renforcement monétaire. Celui-ci passait donc obligatoirement par la suppression des mauvaises monnaies en circulation pour imposer les nouvelles pièces de bon aloi, dans le but d’inverser le cercle vicieux qui veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne.

© Musée Dobrée – Nantes

Pour autant, un précieux document du mois de mai 1358 nous laisse entrevoir la masse monétaire produite à l’époque. Dans ce document, Charles de Blois offre au Couvent Saint-Melaine de Rennes la valeur de cinq cents écus à tirer dans les caisses de l’atelier monétaire rennais. Or, ces cinq cents écus (monnaie de compte) correspondent à presque quatorze mille gros d’argent (monnaies réelles), et chacun d’eux représente l’équivalent d’une semaine du salaire d’un manouvrier. Ainsi, pour un seul atelier (Charles de Blois en contrôlait trois, peut-être quatre), pour le seul mois de mai 1358, ce sont plus de quatorze mille pièces d’argent qui sont émises, certainement des gros dit « à la patte d’oie », dont on ne connaît pas plus d’une douzaine de spécimens aujourd’hui conservés ! Cela dit à la fois l’importance des productions et des refontes monétaires opérées alors.

Arrêtons-nous un instant sur ces données statistiques : quatorze mille semaines du salaire d’un manouvrier, cela revient à presque deux cent soixante-dix ans de salaire ! Cela illustre de manière éclatante toute l’importance de la stratégie monétaire mise en place par Charles de Blois durant la guerre de succession de Bretagne et plus largement, toute l’importance de la guerre monétaire au Moyen Âge.

© Musée Dobrée – Nantes

Diffusion des monnaies de Charles de Blois

La diffusion des monnaies de Charles de Blois met en évidence une forte connexion monétaire, et donc commerciale, de ses États avec la Normandie et le Bassin parisien. Ceci est somme toute assez logique car les monnaies de Charles de Blois sont presque exclusivement des imitations des monnaies royales françaises. À nouveau, cela confirme que le but de Charles de Blois qui était de permettre la diffusion de ses monnaies au-delà de ses États pour maximiser ses profits, a été largement atteint. Cela montre aussi l’interconnexion monétaire entre les grandes principautés féodales du royaume et donc les conséquences néfastes de ces manipulations monétaires sur l’ensemble de l’économie française. Une sorte d’effet papillon monétaire…

Sous la couronne, le mot DUX (duc) remplace REX (roi).

© Musée Dobrée – Nantes

À contrario, il est tout aussi logique de constater une diffusion limitée des monnaies de Charles de Blois dans les zones tenues pas ses adversaires anglais et les partisans de Jean de Montfort, c’est-à-dire l’Aquitaine et la Bretagne du sud. Ici apparaît donc clairement la relation entre circulation monétaire et situation politique. Au Moyen Âge, les pièces des adversaires ne sont pas acceptées ! Une autre illustration de la guerre monétaire.

L’étude du cas de la production et de la circulation des monnaies de Charles de Blois permet donc de révéler l’organisation de la frappe monétaire médiévale dans un contexte de guerre. Par une habile stratégie de contrôle de l’activité de frappe, de limitation de la circulation des monnaies exogènes, de l’imitation des pièces des partenaires commerciaux principaux et du recours aux affaiblissements monétaires, Charles de Blois a pu maximiser ses revenus tirés du droit de battre monnaie et ainsi financer sa guerre contre Jean de Montfort.

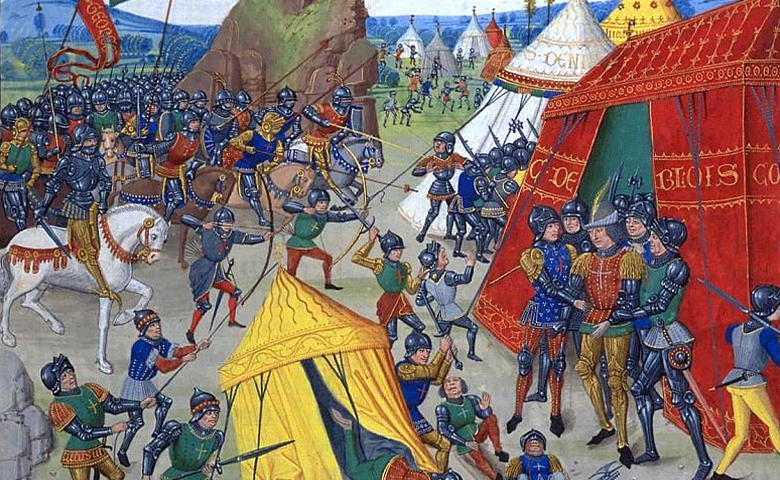

Plus tard, au début des années 1420, le Dauphin de France et futur Roi Charles VII (1422-1461) en fera autant pour entretenir ses troupes et ainsi bouter les Anglais hors de France…

Découvrez le numéro 216 du mois d’Avril 2019 de votre magazine numismatique chez votre marchand de journaux !