L’héritage napoléonien permet à la France d’être dotée d’institutions solides et stables dès le début du XIXe siècle. La définition de l’unité monétaire française, le Franc germinal, est ainsi établie en 1803 à exactement 5 g d’argent à 9/10e de fin ou 290 mg d’or fin. Il faut pourtant attendre 1829 pour qu’une loi impose enfin le retrait de toutes les monnaies d’ancien régime ainsi que les nombreuses pièces étrangères, fausses ou rognées qui circulaient abondamment depuis la défaite napoléonienne et l’occupation provisoire de la France. Par la suite, les pénuries de métal sont plutôt rares et le Franc, sous sa forme or et argent, remplit parfaitement son rôle aux côtés des billets émis et garantis par la Banque de France, un institut privé qui conserve le privilège exclusif des émissions depuis 1800. Il faut donc attendre une nouvelle période de troubles exceptionnels pour que les monnaies de nécessité fassent leur réapparition. C’est la guerre de 1870 contre la Prusse qui déclenche une successions d’événements exceptionnels comme la chute de Napoléon III, l’occupation d’une partie de la France, la naissance de la IIIe République et l’épisode de la Commune de Paris !

LA DÉFAITE DE 1870

En présentant sa candidature à la succession à la couronne d’Espagne le 21 juin 1870, le prince Léopold de Hohenzollern provoque le mécontentement de l’empereur Napoléon III qui n’entend pas être encerclé en Europe comme du temps de son aïeul. Sous la pression, le prince retire sa candidature mais la dépêche rédigée le 13 juillet par le chancelier Otto Von Bismarck relatant l’entrevue entre le roi Guillaume de Prusse et l’ambassadeur de France est si provocante qu’elle déclenche la colère en France. Aussitôt, sans préparation et sans jauger véritablement des forces de l’adversaire qui vient pourtant d’écraser l’armée Autrichienne à Sadowa en 1866, le corps législatif et Napoléon III déclarent la guerre à la Prusse le 19 juillet. La population est enthousiaste mais en face, l’ensemble des Etats Allemands prend fait et cause pour la Prusse. Malgré leur héroïsme, les troupes françaises sont vaincues dans chacune des batailles qui les opposent aux coalisés allemands. Le 18 août, l’armée de Bazaine est encerclée à Metz et le 2 septembre après la défaite de Sedan, l’empereur capitule et offre de se rendre pour éviter l’invasion.

La défaite de l’empire a donc été rapide, cependant la population ne renonce pas et un gouvernement de défense nationale est proclamé le 4 septembre à Paris. Cette République provisoire est dirigée par des militaires et des monarchistes dont le général Trochu et Léon Gambetta qui organisent la défense de Paris et se réfugient à Bordeaux en octobre pour repousser les troupes allemandes avec de nouveaux bataillons de volontaires sur le front de la Loire. La résistance semble vaine mais le conflit commence à durer et le gouvernement cherche à obtenir plus de subsides de la Banque de France qui se refuse à émettre plus de billets et à avancer trop de fond à l’Etat. En décembre 1870, alors que Paris est assiégée, Gambetta menace le gouverneur de la Banque de France, Cuvier, de faire fermer l’institution s’il refuse de faire émettre des billets d’Etat comparables aux anciens assignats afin de répondre à ses besoins militaires.

La Banque de France, qui avait déja ouvert des succursales avec des ateliers d’émission en province dès juillet 1870 et évacué ses fonds vers Brest, Nantes puis Bayonne en septembre en prévision d’une possible invasion du pays, décide donc de ne pas offrir sa garantie à cette opération d’émission de bons de nécessité. Il s’agit alors d’une décision gouvernementale exceptionnelle car les espèces métalliques sont rapidement thésaurisées et disparaissent de la circulation dès la fin de l’été 1870. Le gouvernement de la Défense Nationale confie alors au préfet du Nord, la mission d’organiser la production de monnaies de nécessité afin que les employeurs et les industriels puissent payer leur personnel et que les achats courants puissent s’effectuer.

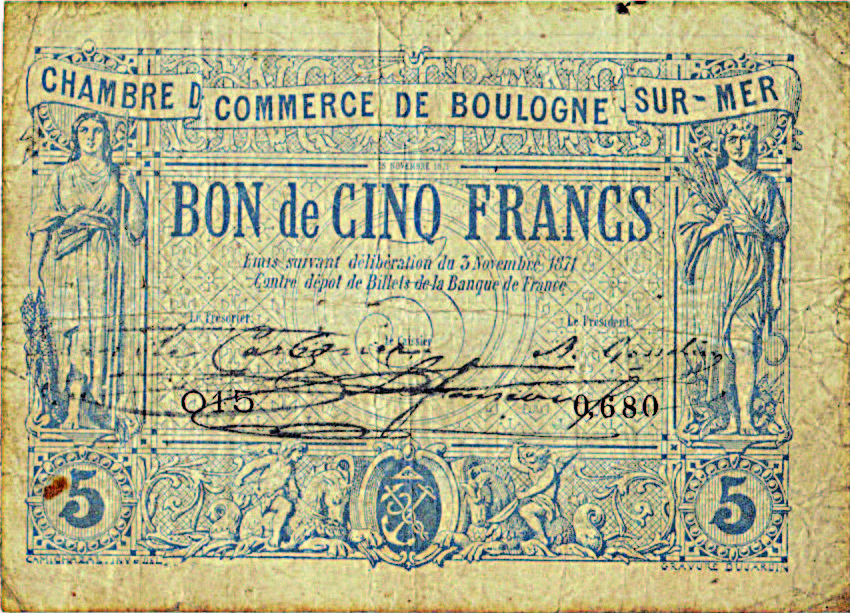

Divers organismes locaux, dont des communes et des établissements industriels voire de simples commerces, sont donc autorisés à émettre du papier monnaie sous diverses formes. On trouve alors de nombreux bons de 1 à 5 Francs émanant de caisses municipales comme celles de Saint-Quentin, Villers-Cotterêt, Sedan, Troyes, Orléans, Montargis, Châlons-sur-Marne, Sainte-Ménéhould, Nancy, Verdun, Clermont ou Compiègne ainsi que des billets de nécessité émis par les Chambres de commerce de Bordeaux, Saint-Etienne ou Boulogne-sur- Mer. Plusieurs entreprises émettent des bons pour payer leurs salariés comme la verrerie de Vauxcrot, la manufacture des glaces de Saint Gobain ou la Compagnie des Mines d’Anzin.

Dans Paris assiégée c’est la Société Générale et le Comptoir d’Escompte représentant le syndicat des Banques, qui émettent des billets de nécessité. A Douai, une banque privée, la Banque Caillau Fils, est elle aussi autorisée à émettre des billets de 5 Francs tout comme la Banque Rouennaise qui émet des billets de 2 à 10 Francs. Les qualités d’émission sont fonction des moyens des ateliers mais la finalité reste la même et elles sont toutes provisoires. Dans le même temps, un rationnement pour les denrées de base est mis en place dans Paris assiégée à partir d’octobre 1870. La viande puis le pain notamment sont rationnés et les habitants doivent faire la queue pour obtenir un morceau de pain ou un morceau de viande parfois issu de la « viande de fantaisie » qui provient en fait des animaux des zoo comme les éléphants Castor et Pollux du jardin des plantes abattus le 29 et le 30 novembre. Des cartes de rationnement semblent bien avoir été émises car plusieurs témoins du siège évoquent les cartes de rationnement qu’ils doivent se procurer avant d’entamer les longues queues devant les boucheries et les boulangeries mais il est difficile d’en trouver des exemplaires. Le maire de Paris, Jules Ferry, met fin au rationnement le 8 février 1871.

LA COMMUNE DE PARIS

Face à la déroute et au risque d’invasion totale de la France, les députés décident à la majorité de voter l’arrêt des combats et l’armistice est signée le 28 janvier 1871, dix jours après l’unité Allemande proclamée à Versailles autours du roi de Prusse devenu l’empereur Guillaume. De nouvelles élections sont organisées le 8 février alors que 40 départements sont occupés et 400 000 Français sont prisonniers. Les monarchistes l’emportent et Adolphe Thiers devient le nouveau chef du gouvernement qui demeure une République en l’absence d’un candidat au trône clairement désigné. Son programme : « pacifier, réorganiser, relever le crédit et ranimer le travail » notamment en payant le plus rapidement possible l’exorbitante indemnité de guerre de 6 milliards de Francs or due à l’Allemagne. La France perd également l’Alsace et une partie de la Lorraine.

Cependant, après avoir subi courageusement un long siège, les habitants de la capitale, composés alors essentiellement d’artisans, de commerçants, d’ouvriers et de classes modestes n’ayant pu fuir Paris avant le siège, refusent l’armistice et l’attitude de l’assemblée royaliste élue en février. Le 10 mars 1871, devant l’hostilité parisienne, le Parlement se réfugie à Versailles et exacerbe la colère des Parisiens en supprimant la solde de 1,5 Francs par jour des gardes nationaux, en mettant fin au moratoire sur les effets du commerce, ce qui achève de ruiner les artisans et commerçants, et en nommant trois bonapartistes aux postes de préfet de police. Les manifestations et les journaux de gauche sont interdits et Thiers ordonne la confiscation des canons de la Garde Nationale le 18 mars.

Un Comité central de la Garde Nationale fédérée s’installe alors à l’Hôtel de Ville et proclame l’insurrection. Un Conseil Général de la Commune est ensuite élu le 26 mars, c’est le début de la Commune de Paris. De nombreuses mesures révolutionnaires sont alors adoptées comme la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’adoption du drapeau rouge, l’instruction laïque, l’abolition de la conscription, la nationalisation des biens du clergé, la justice gratuite, l’interdiction des retenues sur salaires… De son côté, Thiers, qui a un besoin impérieux d’argent pour payer les soldes des soldats et commencer à rembourser les frais d’occupation allemands, ordonne au gouverneur de la Banque de France de le rejoindre à Versailles pour mobiliser les fonds des succursales de provinces. De leur côté, les représentants de la Commune essayent d’obtenir des fonds de la Banque de France qui est encore protégée par un bataillon d’employés et actionnaires fidèles à leur poste. Ils obtiennent régulièrement des subsides de la part des réprésentants de la Banque qui cherchent à éviter l’affrontement mais l’argent vient rapidement à manquer dans Paris et il faut bientôt nommer un nouveau directeur de la monnaie pour frapper les pièces indispensables. Ainsi, le 3 avril 1871, le dirigeant du syndicat des ouvriers bronzeurs, Zéphirin Rémy Camélinat, est nommé directeur de la Monnaie de Paris. Pour répondre aux besoins de la Commune assiégée, il fait fondre les 169 lingots d’argent mis à sa disposition par la Banque de France ainsi qu’une partie de l’argenterie impériale récupérée dans les palais pour frapper une pièce de 5 Francs d’une très grande qualité. Cette pièce de type Dupré, appelée « Hercule au trident », sa marque d’atelier, est mise en circulation dès le 11 avril. Cette pièce de 5 Francs « Camélinat » frappée à plus de 250 000 exemplaires avec des coins de 1848 est retirée de la circulation pour être refondue à partir du 23 mai.

Plus de 180 000 exemplaires recensés par le gouvernement ont été aussitôt refondus et les autres exemplaires sont aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs et certains la considèrent comme la dernière monnaie obsidionale française. En effet, le 21 mai, le gouvernement est parvenu à faire rentrer dans Paris sa nouvelle armée composée essentiellement de prisonniers de guerre issus du monde rural et libérés par les Allemands pour l’occasion. Cette armée appelée « Versaillaise » par les Communards parvient à reprendre la ville au cours d’une semaine sanglante marquée par des combats de rue sans pitié et qui se termine dans le cimetière du Père Lachaise le 28 mai 1871. Les 3 200 000 Francs or que Camélinat espérait confisquer à la Banque de France par son ordre du 20 mai pour frapper de nouvelles monnaies ne lui parviendront jamais et on ne saura donc pas quelle pièce en or il avait prévu d’émettre. Au cours des combats de nombreux bâtiments officiels sont détruits dont la Cour des Comptes, les Tuileries ou la Préfecture de Police. Tous les combattants sont fusillés sur place et plusieurs milliers de communards sont envoyés en exil en Nouvelle Calédonie et en Guyane. Le mouvement socialiste est ainsi décimé pour un moment.

LE REDRESSEMENT DE LA FRANCE FAIT LE SUCCÈS DE LA IIIE RÉPUBLIQUE

La Commune écrasée, le gouvernement de Thiers peut reprendre sa politique et notamment voter la loi monétaire prussienne du 4 décembre 1871 qui oblige l’Etat à emprunter 25% de son PIB pour verser au plus vite un stock d’or à l’Allemagne. Thiers lance deux grands emprunts publics et grâce à l’épargne des Français, plus de 4 millions de personnes sont porteurs de bons de l’Etat, la dette est vite remboursée dès 1873 et l’argent qui avait été thésaurisé pendant le conflit refait surface.

Les secteurs bancaires et boursiers font alors un net progrès dans la population française concourant ainsi à la reprise économique dans les années 1880. Mais surtout, en acceptant le 29 décembre 1871 d’émettre des billets de 5 Francs pour remplacer les « bons de monnaie » émis pendant le conflit, la Banque de France contribue à assainir la situation monétaire à partir de février 1872 en attendant la réapparition des pièces métalliques conservées dans les bas de laine.

La loi monétaire du 29 décembre interdit donc toute nouvelle émission de monnaies de nécessité et octroie un délai de 6 mois pour les échanger. Cette loi est bien appliquée et la politique rigoureuse de Thiers est efficace puisque une fois la dette remboursée ces billets, appelés « 5 Francs zodiaque ou 5 Francs noir » perdent eux-même de leur utilité et commencent à être retirés de la circulation à partir de février 1874 pour laisser place aux pièces d’or et surtout d’argent. Une des explications à la résolution rapide de la crise financière française est d’ailleurs la découverte d’abondants gisement de minerais d’argent notamment dans les Appalaches. L’argent perd alors de sa valeur face à l’or mais devient facile à se procurer pour frapper d’importantes quantités de monnaies.

Il faut cependant stopper provisoirement la frappe de l’argent dès 1873 pour éviter la fuite de l’or vers l’étranger et la dépréciation du Franc or. Le Franc or alors appelé toujours Napoléon depuis l’époque des abondantes frappes des années 50-60 grâce à l’or californien, est en réalité une pièce de 20 Francs républicaine qui sert de référence pour toute l’Union Latine à partir de 1878 tandis que la frappe de l’argent est réduite dans toute l’Europe, d’ailleurs plus aucune pièce de 5 Francs argent ne sera fabriquée après le 31 mars 1879.