Pour peu que l’on soit patient, obstiné et curieux, on peut encore – et rien que dans notre beau pays – découvrir quelques trésors oubliés des hommes et de l’Histoire. S’ils existent vraiment ici ou là, allons vite à leur rencontre.

Parce qu’il y en a des trésors à dénicher ! Qu’on en juge ! Avec ces quelques exemples de fortunes découvertes dans la seconde moitié du XXe siècle :

> En 1961 au château de la Roche (Allier) : 640 pièces de monnaie dont 511 royales de Louis VI à Louis IX.

> A Anglards (Cantal) : deux vases contenant 5000 pièces à l’effigie d’empereurs romains.

> A Chartier (Corrèze) : 167 pièces d’argent de billon (époque Louis IX à Philippe VI)

> En Janvier 1975 à Chizé (Deux-Sèvres) : 53 écus d’or vendus 350 000 F

> En 1963 à Varey, près de Bourg-en-Bresse (Ain), dans une muraille : 1212 pièces de billon datant de 1550-1587.

> En 1960, près d’Auray (Morbihan), au pied d’un vieux chêne : des pièces d’argent espagnoles du XVIe siècle.

> A Beaujeu (Haute-Saône), dans un trou d’eau vaseuse : 600 pièces des XIVe et XVe siècles.

> En 1954 à l’abbaye de Saint-Wandrille (Seine-Maritime), dans trois caches aménagées dans un mur : 319 pièces d’or.

> En 1958, près de Graincourt (Oise), dans un champ à 1,20 mètre de profondeur : de la vaisselle galloromaine en argent. Des pièces très rares. Vendu aux enchères par Maître

Rheims, ce trésor atteignit une somme fabuleuse.

Cela dit, il en reste quelques autres à mettre au grand jour. Ainsi en est-il de trésors cachés datant de la Révolution. En Vendée, par exemple, où les évènements chauffaient fort, comme à Mortagne-sur-Sèvre.

Ici, Boutillier de St André, un rebelle blanc, fils d’un rebelle blanc, haut placé dans la hierarchie anti-républicaine, raconte comment il a caché le magot que son père possédait et se servait pour entretenir la résistance à l’armée des « Bleus ». Il rapporte comment la famille Boutillier a été contrainte de quitter Mortagne pour fuir les Bleus. Elle craignait d’autant plus de terribles représailles que Boutillier père avait siégé au Grand conseil des armées vendéennes. Le jeune Boutillier avait environ huit ans quand surgit la tourmente qui emporta ses parents : « Mon père avait employé le reste de la journée (celle qui précède l’exode) à faire de petits étuis en terre jaune qu’il consolidait en faisant cuire au feu (…) Il y glissa des écus et quelques louis (…) Nous portâmes le soir les étuis partie dans le bois des Granges, partie dans un pré voisin de Mortagne. On fit des trous dans la terre avec une barre de fer, dans lesquels on glissa les rouleaux (…) Ce que nous avions caché dans le pré fut retrouvé trois ans après par un paysan qui nous le rendit, mais je n’ai jamais pu rencontrer ce que nous avions déposé dans le bois des Granges, malgré toutes les recherches que j’y ai faites à différentes fois ».

Ce que les enfouisseurs de trésor et les chercheurs ignorent généralement, c’est que les objets ensevelis se déplacent. On a donc de bonnes raisons de supposer que les louis d’or et les écus reposent encore dans le bois des Granges, près de Mortagne-sur-Sèvre. Le bois des Granges existe encore sous ce nom, sa superficie n’a pas évolué, et l’endroit est aussi désert qu’il devait l’être en 1793.

Mais ce trésor, qu’on pourrait qualifier de « politique » n’est pas le seul à découvrir ou à récupérer. Celui ou ceux accumulés frauduleusement par exemple par de célèbres bandits de grand chemin comme les fameux routiers, qui avaient sévi lors de la guerre de Cent ans. C’est ainsi qu’un bandit du nom de Mérigot Marchès rançonna les populations auvergnates aux alentours de 1385. Cadet d’une famille de Guyenne, il s’était mis sous la bannière des Lancastre pour ravager, sous une couverture officielle, les régions d’Auvergne. Marchès en quelques années, bâtit une véritable fortune. Il s’était spécialisé dans la prise de places fortes. C’est ainsi qu’il enleva le château de Mercoeur, propriété du dauphin, et le rendit contre 4000 francs de rançon, des draps de soie et vingt marcs de vaisselle d’argent. La vaisselle, en cette période où l’argent se faisait rare parce qu’on le cachait, tenait souvent lieu de monnaie d’échange. On en retrouvera des quantités importantes dans l’inventaire que Marchès dressera de ses propres trésors. Dans le cadre de la grande épuration des bandes de routiers qui ravageaient les terres du royaume, Marchès fut pourchassé. Il possédait plusieurs places aménagées en Auvergne. En 1391, des troupes soldées le cernèrent dans le château de la Roche-Vendeix, près de la Bourboule (Puy-de-Dôme). Il parvint à s’échapper par un souterrain, sans son trésor de guerre. Il fut capturé près de Bordeaux par les troupes de Robert de Béthune et supplicié à Paris.

Qu’est devenu le trésor de Marchès ? Au cours de son interrogatoire au sujet de cette fortune, il donna des renseignements apparemment très précis sur sa cachette principale, mais qui laissaient un vaste espace d’incertitude : « J’ai 8000 ou 9000 francs tant en or qu’en vaisselle d’argent et en joyaux, mais si rigoureusement cachés que moi seul pourrais les retrouver… »

L’argent de Marchès reposerait donc à quelques centaines de mètres de l’actuelle ville d’Arches, dans le département du Cantal. En ce qui concerne l’argenterie, tout laisse à penser que Marchès la laissa en dépôt à la Roche-Vendeix alors qu’il allait chercher du secours. C’est ce qu’il fit entendre à son cousin de Bordeaux chez qui il avait séjourné avant d’être pris.

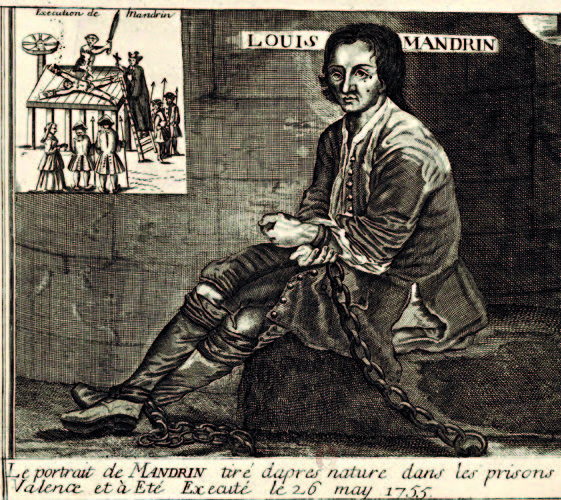

A la Roche-Vendeix, on garde la tradition de ce trésor caché par Marchès. On le situe sous les pinèdes qui entourent au nord, le piton sur lequel s’élevait la place forte, dans un souterrain connu de Marchès seul. Il semble plus probable, au vu des restes de la place, que Marchès s’évada par la pente la plus abrupte du piton qui donne dans une rivière. Or il se trouve que, justement, un petit trésor caché (la tradition le précisait) par le bandit fut découvert dans un torrent proche du château de Milhac, dans le département du Cantal. Autre bandit célèbre qui n’était pas manchot : Mandrin dont on fit une chanson. La tactique des « Mandrin » était simple. Ils entreposaient des marchandises achetées en Suisse (tabac et tissus principalement), qu’ils revendaient en France, au cours de « campagnes ». Ces marchandises étaient accessibles au petit peuple, à un prix bien plus bas que celui imposé par les fermiers généraux qui ajoutaient des taxes importantes au prix de base de ces fournitures. Par ailleurs, ils s’attaquaient aux postes de la ferme, s’emparant de l’or et des matières premières qui s’y trouvaient.

Le trafic allait bon train, et Mandrin accumula en deux années plusieurs centaines de milliers de livres. Cet argent fut dispersé en diverses cachettes soigneusement aménagées sur le chemin des « campagnes » ou dans les endroits qui servaient de halte.

Mandrin commença à Saint-Etienne de-Saint Geoirs (Isère) et cacha son premier butin dans les grottes qui, surplombant la ville, mènent jusqu’à la frontière de la Savoie. Ces magots de trop petite qualité, furent abandonnés par le bandit et dorment encore dans quelque cavité. Les trésors de ces grands bandits, se tiennent toujours à la disposition des chercheurs éventuels. Et ne dit-on pas que « voler un voleur n’est pas voler » ?

Petite précision géographique, dans un endroit qui occupe le centre de la forêt du Vercors et servira de point de chute à Mandrin, serait dissimulé le contenu de plusieurs sacs et coffres. Plus tard, Mandrin lui-même évaluera ce trésor à 20 000 livres de l’époque.

Dans le Bourbonnais, lorsqu’il y fera incursion, Mandrin profitera de nombreux souterrains refuges de la région pour cacher le produit de ses ventes. La démarche est logique. Pour échapper aux soldats et aux agents de la ferme, les marches devaient être très rapides. On ne s’embarrassait donc pas d’un trop plein de butin ; on le cachait en route. De nombreuses traditions du Bourbonnais évoquent des trésors cachés par Mandrin. Les plus vraisemblables se rapportent aux souterrains refuges des villages de Tonquin et d’Arfeuilles (Allier). Le plus important de tous les trésors laissés par Mandrin reste cependant, celui qui aurait été dissimulé à la fin de sa dernière campagne. Le bandit est alors suivi de près par les agents de la ferme et par des soldats du roi. Il faut faire vite. Alors que le petite bande se dirige à marches forcées vers Arlanc (Puy-de-Dome), elle doit s’arrêter à Marsac, pour faire ferrer des chevaux. Le maréchal remarquera qu’il y a quarante-six montures pour quarante-deux cavaliers et que les quatre chevaux qui avancent sans charge sont néanmoins en sueur et épuisés. Mandrin n’arriva à Marsac que quelques heures plus tard. Sans doute était-il resté en arrière pour dissimuler la lourde charge que les autres chevaux avaient portée sans cavaliers. C’était très probablement un important trésor qui mérite toute l’attention du chercheur. Caché en fin de campagne, il représente ce que peuvent porter quatre chevaux (environ 200 kilos). Par déduction, on peut estimer qu’il a été dissimulé avant l’entrée de Marsac, sur la route d’Arlanc. Mais il n’y a pas que les bandits de grand chemin ou les rebelles idéalistes à avoir amassé puis caché des trésors, qui sont malgré les années et parfois les siècles, toujours inviolés…

Il en existe de plus « sacrés » ou de plus mystiques. Ainsi, il y aurait soixante-et-onze trésors à découvrir dans une abbaye maintenant en ruine sise à Charroux, petite ville du département de la Vienne, devenue une charmante station verte. Haut lieu de la chrétienté, Charroux devint un centre réputé de pensée religieuse. Six monastères, plusieurs églises et trois châteaux allaient concourir à son prestige. Le trésor de l’abbaye recelait, dans des reliquaires qui comptaient parmi les plus belles pièces d’orfèvrerie médiévale, le saint prépuce, un morceau de la vraie croix, le fameux « Bellator » et même, dit-on, le sang du Christ ! Les rois de France et d’Angleterre continueront d’enrichir cette abbaye de pièces rares. Un inventaire de ce trésor existe. Il décrit soixante-quinze reliquaires sur trois cents supposés, six lampes d’argent fin, quatre chandeliers d’or fin, des encensoirs et des calices de même métal et une série de pièces représentant plusieurs quintaux d’argent.

Charroux avait été attaquée plusieurs fois par les Normands, mais c’est aux Huguenots que ce centre religieux devra sa perte. En 1569 Carbonnières, lieutenant de l’amiral de Coligny, met la ville à feu et à sang. La mémoire collective garde le souvenir d’un effroyable massacre, et les différentes découvertes effectuées par hasard viennent confirmer cette vision des évènements. Les reliquaires furent cachés à l’arrivée des troupes huguenotes. On est certain qu’il en fut ainsi de soixante-quatorze pièces. Une longue tradition confirme la présence de ces trésors. Mais, où donc les moines avaient-il bien pu les cacher ? La réponse fut en partie donnée par la découverte fortuite qui eut lieu le 15 avril 1856. Ce jour-là, un maçon qui travaillait à la réfection d’une voûte dans les ruines de l’abbaye de Charroux, eut la surprise de découvrir qu’un des voûtains était creux. Là dans l’épaisseur de la maçonnerie, il fut le premier depuis les guerres de Religion, à admirer trois magnifiques reliquaires de vermeil et d’or massif sertis de pierres précieuses. L’une des pièces, selon une inscription qu’elle portait, pouvait être celle qui aurait contenu le sang du Christ. Le fait que ces trois reliquaires, que l’on peut admirer dans le musée de Charroux, n’ont jamais été récupérés par les moines, témoignerait qu’il n’y eut aucun survivant à l’attaque huguenote. Soixante-et-onze pièces au moins dormiraient donc encore dans les vieilles maison, dans les ruines de Charroux, ou dans le réseau de souterrains très important qui s’étend sous la ville.

De la Vendée au Poitou, en passant par l’Auvergne, l’or et la pugnacité vous attendent.