La Première Guerre Mondiale commence au milieu de l’été 1914, bientôt près de 20 pays avec leurs colonies et plus de 60 millions d’hommes s’affrontent dans un conflit qualifié de « guerre totale ». En effet, alors qu’il ne devait durer que quelques mois selon les plans élaborés par les différents belligérants qui préparaient la guerre depuis plusieurs années, le conflit s’enlise dans une guerre longue qui touche aussi bien les soldats que toutes les populations restées à l’arrière ! La thésaurisation des métaux précieux et des monnaies traditionnelles ainsi que la raréfaction de nombreuses denrées vont contraindre les gouvernements, dont celui de la France, principal théâtre des opérations militaires, à autoriser l’émission de monnaies de nécessité dans des proportions jamais atteintes jusqu’alors, ainsi qu’à mettre en place un rationnement des produits les plus courants.

PRÉVENIR LE MANQUE DE MONNAIE

Les premières émissions de monnaies de nécessité ont lieu très tôt après le déclenchement de la Première Guerre Mondiale. En effet, le gouvernement a déjà l’expérience de l’épisode de la guerre de 1870 et souhaite ainsi prévenir le manque de monnaie pour éviter toute déstabilisation prématurée de l’économie nationale et préparer la population à l’entrée dans une économie de guerre. Ainsi, dès le 4 août 1914, soit 3 jours à peine après la déclaration de guerre et la mobilisation générale, le Parlement, qui se préparait déjà depuis longtemps au conflit, vote une loi portant sur l’augmentation du plafond d’émission de billets par la Banque de France. Cette dernière met alors en circulation une grande quantité de coupures de 5 à 20 F déjà imprimées en prévision de la guerre. Le 5 août, la frappe de l’or est stoppée et les billets ne sont plus échangeables contre de l’or, c’est la fin du Franc Germinal qui subsistait depuis 1803. Le gouvernement anticipe ainsi la thésaurisation des bonnes monnaies d’or et d’argent en les remplaçant aussitôt par des billets à circulation forcée. Pourtant, très vite, la décision d’émettre également des monnaies de nécessité pour les plus petites coupures apparaît comme inéluctable en prévision de la raréfaction momentanée de la monnaie et de la gêne occasionnée dans le paiement des petits achats et des salaires.

Les Chambres de Commerce, déjà utilisées durant le conflit de 1870, réagissent très rapidement en interpellant le gouvernement dès le 7 août 1914 pour obtenir l’autorisation d’émettre les premières monnaies de nécessité, des petites coupures de 50 centimes à 2 Francs, pour suppléer à l’effort de la Banque de France ! Les sommes émises sont garanties par des dépôts conservés par cette dernière. Après délibération du gouvernement le 14 août, le Ministre des Finances autorise ainsi officiellement les Chambres de Commerce à se préparer à émettre des monnaies à partir du 16. Pour l’instant il s’agit donc de prévenir plutôt que de suppléer le manque de monnaie qui n’apparaît qu’à la fin de l’été. Les différentes Chambres de Commerce lancent alors leurs impressions courant août. Elles essaient de s’entendre sur le type de spécimen à émettre en suivant les conseil de la Chambre de Commerce de Paris. Ce sont ainsi les représentants des Chambres qui ont choisi les vignettes les plus judicieuses, offrant à la fois un intérêt artistique et des garanties suffisantes contre la falsification avant de les lancer en impression auprès de leurs imprimeries locales.

Les Chambres de Troyes, Boulogne, Le Havre, Lyon, Roubaix et Tourcoing, proches des zones de conflit sont les premières à émettre. La Chambre de Paris tarde à lancer ses premières émissions suivant en cela un avis du gouvernement qui souhaitait maintenir la circulation des petites monnaies le plus longtemps possible dans la capitale. Chaque Chambre obtient le droit d’émettre entre 1 et 2 millions de coupures selon l’étendue de la zone d’influence de chacune. L’acceptation de ces coupures n’a en effet rien d’obligatoire légalement. Seule la confiance qu’inspirent ces institutions permet la circulation de leurs billets de nécessité. Ainsi, toutes les administrations publiques, les banques, les compagnies de transport et la plupart des commerces acceptent très rapidement ces billets comme moyen de paiement.

Pourtant, à la fin de l’année 1914, à part dans les zones occupées, la plupart des coupures n’ont pas encore été mises en circulation. Il faut attendre la stabilisation de la situation militaire durant l’hiver et l’installation du pays dans une guerre longue pour voir les habitants mettre de côté les dernières monnaies métalliques et donc voir disparaître de la circulation les monnaies divisionnaires. En mars 1915, presque tous les billets des Chambres de Commerce ont été mis en circulation. Il faut trouver de nouveaux expédients.

LA RARÉFACTION DES MONNAIES

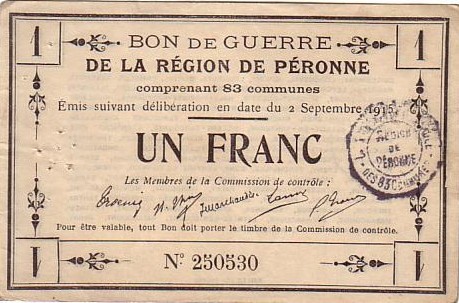

Le cours des métaux courants comme le zinc, le cuivre ou le fer, indispensables pour l’effort de guerre et la fabrication d’armes, de munitions ou de blindages, atteint très vite des sommets en 1915 et la production de monnaie métalliques devient donc problématique. Après les Chambres de Commerce, ce sont donc les villes, les communes, les associations de commerçants, les industriels et même parfois de simples particuliers qui sont autorisés à émettre des monnaies provisoires sous toutes les formes. Les premières municipalités à lancer des émissions de billets de nécessité sont les communes du Nord et de l’Est occupées par les troupes allemandes dès les premières semaines de la guerre. N’étant plus approvisionnées par la Banque de France et ne souhaitant pas que l’argent français soit récupéré par les troupes d’occupation, les autorités publiques encouragent la thésaurisation. Cependant, à l’inverse, elles souhaitent maintenir les activités commerciales et le paiement des salaires, elles émettent donc à moindre frais, des billets de papier, parfois écrits ou tamponnés à la main, d’une valeur de 50 centimes à 2 F, garantis par la caisse municipale.

Certaines associations de commerçants, souvent d’un même quartier ou d’un même bourg, afin de maintenir leur activité ont aussi décidé d’émettre des « bons d’échange » de faible valeur, le plus souvent 25 centimes à 2 F, destinés à leurs clients les plus fidèles. Les lieux où les bons sont acceptés comme moyen de paiement sont souvent précisés afin de réduire les risques de tentative de falsification à plus grande échelle. Les liens assez familiers entre maisons commerçantes et clients constituent alors la seule garantie contre la fraude de ces bons faciles à imiter, le plus souvent en carton ou en papier. Ainsi, plus de 12 000 types différents de bons de nécessité ont été répertoriés sous la forme de billets de papier ou de carton, de jetons en aluminium, laiton, zinc ou fer, sous des formes aussi diverses que des ronds, des carrés, des rectangles, des octogones, des pièces trouées d’autres coupées… avec des valeurs de 5, 10, 20, 25 et 50 centimes.

Les villes font apparaître leur blason, les corps de métier leur symbole correspondant au métier concerné. Pour les besoins les plus localisés correspondant à ceux d’un simple commerçant, d’un bar ou d’une petite entreprise, des monnaies de cartons ont été le plus souvent utilisées. Ces dernières étaient destinées à un usage dans un espace et un temps très restreints car elles s’usaient très rapidement en noircissant ou se déchirant.

A partir du 30 août 1915, la Banque de France n’émet plus de billets de banque pour gager les fonds déposés par les Chambre de Commerce mais des « bons de la Défense Nationale » sur lesquels peuvent s’appuyer les Chambres de Commerce pour émettre. Ainsi, désormais, les Chambres travaillent pour la Banque de France en lui remettant dans ses différentes succursales régionales les coupures qu’elles ont prévu de mettre en circulation. L’approvisionnement en papier filigrané est d’ailleurs assuré par les mêmes fournisseurs que ceux de la Banque de France. Près de 668 millions de Francs sont ainsi émis en bons des Chambres de Commerce jusqu’à la fin de la guerre.

Les pièces en or, en argent ou en bronze ont désormais une valeur faciale inférieure à leur valeur métallique. Les particuliers, tout comme l’Etat, préfèrent donc les thésauriser pour privilégier l’usage du papier ou du carton. A partir de l’année 1917, même les plus petites pièces de quelques centimes en cupronickel, trouées pour économiser le métal, qui ont été frappées en millions d’exemplaires pour répondre aux besoins en espèces divisionnaires, disparaissent à leur tour de la circulation pour être thésaurisées. Le maillechort est d’ailleurs inventé à cette occasion pour recycler le nickel des pièces émises entre 1914 et 1917. Cet alliage de cuivre, de zinc et de nickel ne sera pourtant officialisé qu’en 1937. Certaines émissions ne concernent que les militaires ou les prisonniers de guerre. Ainsi, des bons de monnaie d’une valeur de 50 centimes à 2 F ont été mis en circulation dans les zones de combats car elles permettaient aux soldats français de les utiliser pour quelques besoins courants mais n’étaient plus d’aucune utilité si elles tombaient aux mains de l’ennemi, ou représentaient une faible perte quand elles disparaissaient dans les combats.

Les pièces en or, en argent ou en bronze ont désormais une valeur faciale inférieure à leur valeur métallique. Les particuliers, tout comme l’Etat, préfèrent donc les thésauriser pour privilégier l’usage du papier ou du carton. A partir de l’année 1917, même les plus petites pièces de quelques centimes en cupronickel, trouées pour économiser le métal, qui ont été frappées en millions d’exemplaires pour répondre aux besoins en espèces divisionnaires, disparaissent à leur tour de la circulation pour être thésaurisées. Le maillechort est d’ailleurs inventé à cette occasion pour recycler le nickel des pièces émises entre 1914 et 1917. Cet alliage de cuivre, de zinc et de nickel ne sera pourtant officialisé qu’en 1937. Certaines émissions ne concernent que les militaires ou les prisonniers de guerre. Ainsi, des bons de monnaie d’une valeur de 50 centimes à 2 F ont été mis en circulation dans les zones de combats car elles permettaient aux soldats français de les utiliser pour quelques besoins courants mais n’étaient plus d’aucune utilité si elles tombaient aux mains de l’ennemi, ou représentaient une faible perte quand elles disparaissaient dans les combats.

De même, les dépôts de prisonniers fournissaient à leurs occupants allemands des monnaies locales en papier ou en aluminium avec de petites valeurs de 5 centimes à 2 voire 5 Francs pour répondre à leurs besoins. On trouve alors en France une grande diversité de systèmes monétaires plus ou moins contrôlés par l’Etat. Les monnaies nationales issues de la Banque de France demeurent les seules monnaies officielles reconnues internationalement, même si les paiements et le remboursement d’emprunts sont effectués en or. Les monnaies de nécessité des Chambres de Commerce constituent le second moyen de paiement le plus répandu avec un cours légal et une reconnaissance officielle de l’Etat mais curieusement, pas encore de protection légale contre les falsifications. Enfin, une très grande diversité de monnaies de nécessité locales, réservées à un usage restreint, sont tolérées sur tout le territoire sans pouvoir être échangées en dehors des zones d’influence des organismes émetteurs de la grande municipalité au petit commerce.

LE RATIONNEMENT

Les pénuries sont donc apparues progressivement pendant la guerre. D’abord métalliques, elles concernent bientôt aussi tous les autres produits indispensables de la vie courante et notamment alimentaires et énergétiques. Le pain est rationné dès décembre 1914 dans les zones occupées puis dans toute la France en 1915. En l’absence d’hommes pour semer et récolter, les années suivantes sont encore plus mauvaises et la pénurie alimentaire atteint des sommets en 1916 et 1917.

Le gouvernement répartit alors la population en six catégories et une portion de pain est attribuée à chacune en fonction de ses besoins et de son travail. Les enfants reçoivent ainsi 300 g de pain par jour tandis que les adultes en perçoivent 600. Les travailleurs et les cultivateurs ont droit à 100 g supplémentaires mais en octobre 1918, les conditions se durcissent et la ration des enfants passe à 100 g seulement tandis que les travailleurs doivent se contenter de 500 g par jour. Tous les autres produits alimentaires comme le riz, la viande, la farine, le sucre ou le lait sont rationnées en fonctions de tickets semestriels distribués dans les communes après contrôle de l’identité. Les pâtes, le chocolat et la confiture peuvent aussi être concernés par des tickets de rationnement dans les zones urbaines où l’on pouvait en trouver. Le lait et les pommes de terre ne sont pas rationnés de la même manière selon les régions productrices et consommatrices de ces produits. Curieusement, seul le tabac n’est jamais rationné. Enfin, l’essence et le pétrole, encore peu utilisé par les rares véhicules particuliers à moteurs, ne sont rationnés que d’avril 1917 à décembre 1918.

Le rationnement ne remplace pas l’usage des monnaies de nécessité, il sert seulement à contrôler les quantités mises sur le marché pour éviter une affluence et une pénurie rapide. Les habitants doivent donc se procurer les bons correspondants aux marchandises qu’ils souhaitent acheter et les monnaies de nécessité, émanant d’une Chambre de Commerce, d’une Commune ou d’un commerçant pour les payer ! Heureusement que la guerre se termine en 1918 car les restrictions devenaient insupportables dans certaines régions. La fin de la guerre ne marque pourtant pas la fin du rationnement et de la circulation des monnaies de nécessité. Les restrictions ne seront levées qu’en avril 1919 pour le pain et 1921 pour le sucre et les monnaies des Chambres de Commerce sont presque officialisées au début des années 1920 mais c’est une autre histoire !